作者 | 叶亚乐,天津大学建筑学院助理研究员。

本文受国家社科基金重大项目(23&ZD256)、国家资助博士后研究人员计划(GZC20241193)资助。

摘要

由于古代山川测度技术方法研究的薄弱,古代城市案例的山水城构图分析容易脱离历史语境。本文综合研究古代山水城市营建有关文献,概述古人测度山川的技术方法。研究发现,古人测度山川的技术方法按照尺度和目的可以分为舆地之法、测望之法和地宜之法三类;古人在不同尺度上选择性地运用三类技术方法,综合多尺度的山川测度结果开展山水城的整体设计。在方法论层面,阐述规划技术研究对于古代规划史建构的必要性。

关键词

古代城市;山水城市;规划史;规划技术;山川定位

1 引言

中国人居史研究表明,中国古代城市建设秉持整体环境观,注重山水城的整体创造[1]。至迟在秦代,古人就熟练掌握了结合大尺度山水环境的规划设计方法,开展城市要素与山水要素的整体构图,从而创造有序环境[2],学界一般称之为“山川定位”[3]。当前,“看得见山、望得见水”成为美好人居建设的目标追求,发掘中国古代山川定位智慧,对于完善城乡规划知识体系、推进山水城市建设实践都具有重要意义。

20世纪90年代以来,在钱学森等人的引领下山水城市研究兴起[4],学界就古代山水城市营建方法开展了大量研究。一方面,学者通过解读古代城市文献,深入挖掘山水城市营建的思想理念,经过无数学者的持续探索,风水理论等山水文化得到了系统总结[5],山川朝对等营建原则得到了系统归纳[6]。另一方面,学者面向实践应用,尝试通过分析古代城市案例建构山川定位理论[7],归纳出“山泽通气”“因势赋形”“随形就势”“镇应向避”等一系列山川定位经验策略[8],总结出“天星十字”等山川定位基本模式[3],提炼出以中心、轴线、标志物布局为核心的山川定位技术手法[9]。然而,在案例分析过程中一个较为突出的问题是,部分研究忽略古代技术方法局限,在计算机辅助技术下脱离历史语境开展山水城空间构图分析,基于此类构图分析得出的山川定位策略、模式和手法具有明显的主观性和一定的随意性,这导致学界关于古代山水城市营建方法尚未达成共识。追根溯源,在文献研究中对古代山川测度技术方法的关注不够,是主要原因之一。

在此背景下,本文综合研究古代山水城市营建有关文献,概括性地说明古人测度山川的技术方法,为山水城市构图分析提供历史语境下的技术参考,以提高案例分析的合理性。

2 舆地之法

舆地之法即体察大范围山川形势的方法。在天下尺度上,古人可以通过大地测量和天文测量确定相对位置。《周礼》记载用以确定邦国疆域的“土圭之法”,“以土圭之法测土深、正日景,以求地中,日南则景短多暑,日北则景长多寒,日东则景夕多风,日西则景朝多阴”[10];即通过观察日影长短,判断不同观测点之间的相对方位,从而确定区域范围和地中。《周髀算经》提出了“寸影千里”的量化计算方法,即如果两地在夏至的日影相差一寸,则两地间在南北方向上的投影距离相差一千里[11]。虽然该计算方法存在较大误差,但是体现了科学原理,在古代国土规划中发挥了重要作用。古代常用的另一种测量方法是计算北极出地高度,其原理相当于直接测量纬度,可以简便地判断两地的相对南北关系。

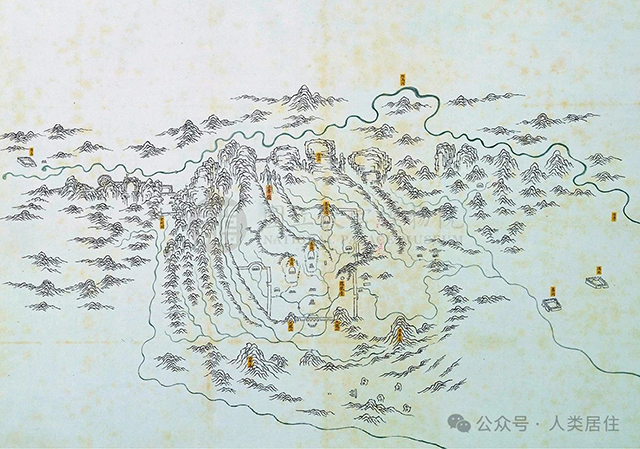

在地区尺度上,古人可以通过俯察地理综合判断山川形势。《山海经》中有大量“上”“下”“阳”“阴”的记述,表明在山海经的时代先民能够确定山的相对高下和方位。《诗经·大雅·公刘》反映了公刘相地择址的过程,表明周人能够通过巡视原野、登高望远等方法把握全局的山川关系[12],古人将该方法称为“陟降??原”。宋代以来,风水理论提出了理想风水格局以及主山、案山、朝山、砂山等概念,发明了罗经等工具,大大提高了古人认知山水形势的理论和技术水平,这突出体现在古人绘制的风水格局图中(图1)。

▲ 图1︱《西陵图》反映的山川形势

图片来源: 台北故宫博物院。

此外,中国古代有利用地图考察山川形势的传统。《左传》记载“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备”[13],《周礼》记载大司徒“以天下土地之图,周知九州之地域广轮之数”[14],都表明先秦时期地图已用于考察国土山川和地物。在技术上,中国古代地图测绘达到了很高的水平。早在甘肃天水出土的秦代放马滩地图和马王堆出土的汉代地形图中,就采用了统一的抽象符号,能够表达山川和河流的整体情况[15]。到西汉末期,传统的测量技术与方法已趋于成熟,各种测量工具已基本齐全。西晋时期裴秀总结提出“制图六体”——绘制地图的6项准则,大大提高了舆地图的测绘精度。唐宋地图绘制开始采用计里画方,在一定程度有助于提升绘制准确度,既体现在北宋《禹迹图》、明代的《广舆图》等全国地图中,也体现在明万历《永安县志》舆图等地方舆图中[16]。客观地说,中国古代舆地图在精度上与科学地图存在一定差距,但足以支撑区域和地区尺度上的山水环境体察和重塑。同时,中国古代地图具有文化性,侧重山水环境的系统描绘,在这方面具有一定的优越性。

3 测望之法

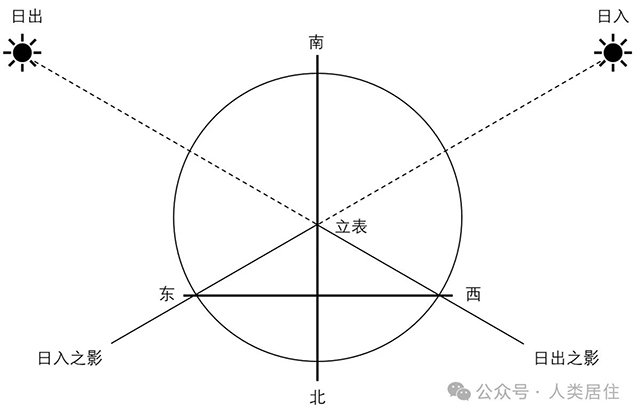

测望之法代指运用测量技术塑造精确空间关系的方法。在实践中主要体现在两个方面,其一是确定准确方位。先秦时期古人已经能够通过测影取正南北向,《考工记》记载了详细流程(图2),“匠人建国,水地以县,置槷以县,以景,为规,识日出之景与日入之景”[14]。在确定东、西、南、北四正的基础上,古人能够利用几何知识进一步确定十二方位以至于二十四方位。

▲ 图2︱古人测影取正方法示意

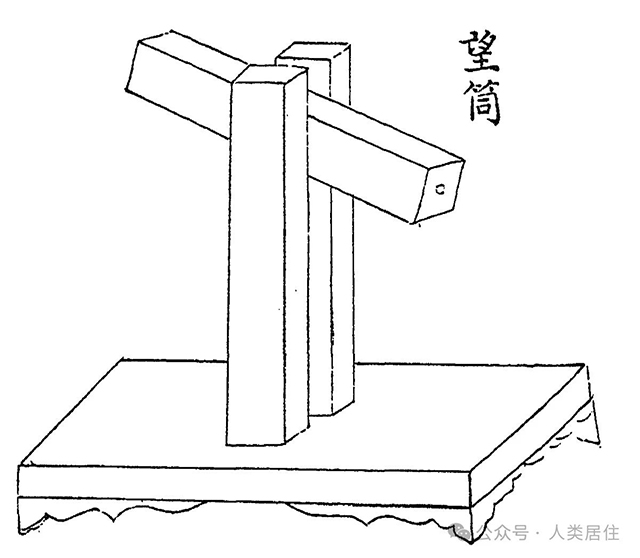

其二是测望,又称参望。在古代天文学中,望的含义是指日月相对并居于地球两侧,三者形成三点一线关系。测望即利用一定的技术工具,使观察者与两个被观察对象形成类似三点一线关系的方法。这一方法来自古人立表测量的实践,历史上存在专门的工具,称“望筒”(图3);后来被广泛用于古代人居营建,旨在使城市轴线朝对特定山形,从而形成类似“表南山之巅以为阙”的景观效果。风水术中有专门用于测望的倒杖法,旧题杨筠松《葬法倒杖》记录了“倒杖十二法”[17]。风水倒杖的具体方法为,设计者站在穴场手持杖杆,先指向龙脉来路,再反看杖头所指,通过反复尝试使杖杆两端同时对准主山和朝山的秀美山峰;随后倒一横杖,用类似方法对准左右砂山的秀美山峰,从而确定朝向和穴位[18]。倒杖法与望筒观测法类似,在实践中更加方便。

▲ 图3︱《营造法式》中的望筒图

图片来源: 参考文献[19]。

4 地宜之法

地宜之法泛指现场评价土地适宜性的方法。地宜之法最早可以追溯到《易经》中的“观鸟兽之文,与地之宜”,即通过观察鸟兽的毛色判断土地的适宜性。郭璐认为西周早期已有成熟的土地适宜性评价技术,体现在《诗经·大雅·公刘》的“相其阴阳,观其流泉”中,核心在于观察地形的高下变化和水流的基本情况[12]。《周礼》记载大司徒“以土宜之法辨十有二土之名物,以相民宅”,即综合考察不同地区土地的自然特征,从而评估人居适宜性。

随着经验的积累,宋代以来的风水术形成了一整套成熟的土地评价技术,用以判断土地生气的旺衰,即土地适宜性,可以归纳为望气、相土、尝水、验石、观木等方面[18]。望气即观察场地环境面貌。《藏经翼·望气篇》指出:“凡山,紫气如盖,苍烟若浮,云蒸蔼蔼,四时弥留,皮无崩蚀,色泽油油,草木繁茂,流泉甘冽,土香而腻,石润而明;如是者,气方钟而未休。云气不腾,色泽黯淡,崩摧破裂,石枯土燥,草木零落,水泉干涸;如是者,非山冈之断绝于掘凿,则生气之行乎他方”[20]。相土即观察场地土壤状况,包括“辨土法”观察穴中土壤的颜色、气味和质地,“称土法”称土的容重,“穴井法”探测地下水位情况,“覆土法”考察土壤的回润、膨胀情况;其中称土法在古代城市营建中有广泛应用,被写入《重新校正地理新书》等古代官修地理书。尝水即观察场地水源质量。观木即观察场地草木的荣枯情况,《重新校正地理新书》记载了评价草木吉凶的详细标准。风水学说认为场地生态状况与场地生气旺衰密切相关,“盖凡阴阳二宅气数旺盛之地,入其乡,则见其禽兽繁衍,草木畅茂,风和气暖,山谷腾辉,水深土厚,景色清奇,晨昏子半之时,祥光掩映,淑气灿煌”[21]。因此,这些评价技术包含了朴素的科学原理,与现代城市对承载力、含水量等的评价如出一辙。

5 三类技术方法的多尺度协作

综上所述,从尺度和目的出发,古人测度山川的技术方法可以分为舆地之法、测望之法和地宜之法三类。吴良镛先生指出,中国传统环境设计追求多层次的空间观和不同层次的尺度观,在不同的空间层次中把握不同的尺度、控制不同的构图重点[22]。三类技术手法覆盖天下、区域、地区、山水环境、城市、建筑等系列空间层次,通过多尺度协作实现城市与山水在形与势两个方面同时实现协调统一。

在山水城市营建过程中,古人在不同尺度上选择性地运用三类技术方法,并综合多尺度的山川测度结果开展山水城的整体设计。在天下或区域尺度上,古人能够通过大地测量、天文测量,或借助大范围舆地图,确定城市在大国山河中的地理方位,明确城市的宏观山水形势,从而考虑城市布点。在地区或山水环境尺度上,能够通过“陟降??原”的考察方式,或借助小范围的州县舆地图,体察城市的中观山水形势,从而考虑城市的大致选址。在山水环境尺度上,能够通过测望之法,在视野范围内构建形态上的三点一线空间序列,从而进一步考虑城市的选址和朝向;但在超越视野范围的尺度上,由于缺少大范围精确地形图的支撑,难以构建超越视觉感知的空间序列。在城市或建筑尺度上,能够综合运用多种空间评价技术开展土地适宜性和承载评价,进而综合上述多个尺度的考虑,最终确定城市的选址、朝向、范围以及重要建筑物的布局。

6 规划技术研究对于古代规划史建构的必要性

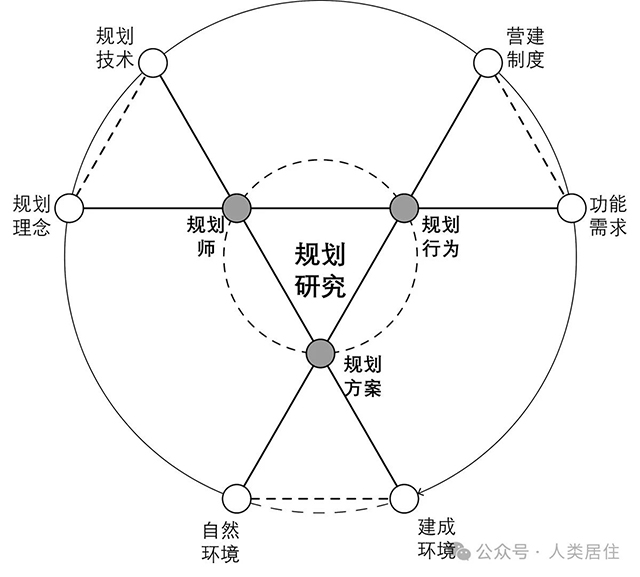

基于文献档案的规划过程,规划师和规划方案整体研究是现代城市规划史研究的基本范式。然而,中国古代历史文献往往对规划过程一笔带过,对规划方案语焉不详,较为直观的规划图则多已不存。因此,受研究材料制约,依赖充足档案图纸资料的、以文献分析法为主的现代城市规划史研究方法不适用于古代城市规划史研究。采用人文学科常用的发生学方法,基于自然环境、建成环境等客观要素,规划师、规划事件相关文献记载,以及规划理念、规划技术、营建制度、功能需求等方面的成熟理论,基于主客观逻辑统一原则建构古代城市规划过程,是古代城市规划史研究的可行路径。

在规划史建构的过程中,将会面临一对矛盾:一方面,城市规划作为有意识的创造,规划意图和建成环境存在必然的联系;另一方面,由于自然环境的复杂性和建设活动的持续性,复原的建成环境与当时的规划方案之间势必存在一定的差距(图4)。因此,需要加强古代规划技术研究,在历史技术条件下开展从建成环境到规划方案、规划过程、规划方法的逻辑推理和整体建构,才能够较为准确地把握古代城市规划智慧,推进古代城市规划史研究。

▲ 图4︱规划技术在古代城市规划理论建构中的作用示意

参考文献:

[1] 吴良镛. 中国人居史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2014.

[2] 王树声,李小龙,严少飞. 结合大尺度山水环境的中国传统规划设计方法[J]. 科学通报,2016,61(33): 3564-3571.

[3] 张杰. 中国古代空间文化溯源[M]. 北京:清华大学出版社,2016.

[4] 鲍世行,顾孟潮. 杰出科学家钱学森论城市学与山水城市[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1994.

[5] 汪德华. 中国山水文化与城市规划[M]. 南京:东南大学出版社,2002.

[6] 武廷海. 规画:中国空间规划与人居营建[M]. 北京:中国城市出版社,2021.

[7] 王树声. 中国城市人居环境历史图典[M]. 北京:科学出版社,2015.

[8] 孙诗萌. 自然与道德:古代永州地区城市规划设计研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2019.

[9] 杨保军, 王军. 山水人文智慧引领下的历史城市保护更新研究[J]. 城市规划学刊,2020(2): 80-88.

[10] 郑玄. 周礼注疏[M]. 北京:北京大学出版社,1999.

[11] 赵君卿. 周髀算经[M]//纪昀,陆锡熊,孙士毅, 等. 景印文渊阁四库全书 第七八六册. 台北: 台湾商务印书馆股份有限公司,1986.

[12] 郭璐,武廷海. 《诗经·大雅·公刘》的规划解读[J]. 城市规划,2020,44(5): 74-82.

[13] 左丘明. 春秋左传正义[M]. 北京:北京大学出版社,1999.

[14] 郑玄. 周礼注疏[M]. 北京:北京大学出版社,1999.

[15] 张修桂. 世界上最早的地图:天水《放马滩地图》[J]. 科学,1991(2): 128-130+2.

[16] 胡邦波. 万历永安县志和惠州府志中的地图研究[G]//曹婉如. 中国古代地图集(明代). 北京:文物出版社,1997: 79-82.

[17] 杨筠松. 葬法倒杖[M]//纪昀,陆锡熊,孙士毅, 等. 景印文渊阁四库全书 第八O八册. 台北: 台湾商务印书馆股份有限公司, 1986.

[18] 杨柳. 风水思想与古代山水城市营建研究[D]. 重庆:重庆大学,2005.

[19] 李诫. 营造法式[M]//纪昀,陆锡熊,孙士毅,等. 景印文渊阁四库全书 第六七三册. 台北:台湾商务印书馆股份有限公司,1986.

[20] 缪希雍. 葬经翼[M]//陈梦雷,蒋廷锡. 古今图书集成(第四七六册). 北京:中华书局, 1985.

[21] 丘延翰. 天机素书[M]//四库全书存目丛书 子部 第六三册. 济南:齐鲁书社,1996.

[22] 吴良镛. 从绍兴城的发展看历史上环境的创造与传统的环境观念[J]. 城市规划, 1985(02): 6-17.

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。