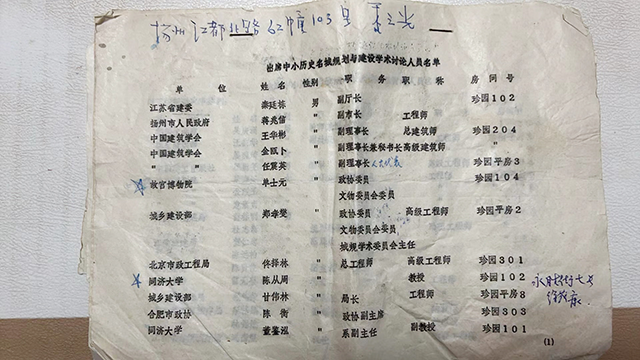

▲《出席中小历史文化名城规划与建设学术讨论人员名单》。倩雯 摄

近日,记者发现一份扬州著名中医郑俊谦先生珍藏的《出席中小历史文化名城规划与建设学术讨论人员名单》,顺着这个线索,记者深入采访,这场重要会议为什么落户扬州?

专家云集扬州 不少是泰斗级人物

1982年,扬州被国务院列为首批国家历史文化名城,扬州拉开了名城保护的序幕。

1983年10月8日至14日,由中国建筑学会城市规划、建筑历史与理论、园林绿化、建筑设计、市政工程等五个学术委员会联合召开的中小历史文化名城规划与建设学术讨论会在扬州举行。会上提出的不少真知灼见具有鲜明的时代特征,也为后来历史文化名城的保护建设提供了指引。

“这次会议专业性强、规格也高。参加会议的有故宫博物院单士元,城乡建设部郑孝燮,清华大学吴良镛,同济大学陈从周、阮仪三,北京林学院孟兆桢,浙江大学刘正官等。”郑俊谦介绍,今天回过头来看这些专家,许多是泰斗级的人物。

单士元是著名明清史、档案学专家和古建筑学家。郑孝燮是大运河申遗先锋“运河三老”之一,著名城市规划专家、古建筑保护专家。郑孝燮、单士元、罗哲文被称为中国古建保护界的“三驾马车”。1982年首批24座国家历史文化名城公布,就是党中央、国务院根据多位专家建议,作出的保护历史文化名城的重大决策。在郑孝燮、单士元、罗哲文等专家指导下,扬州正式在城市总体规划(1982—2000)中,将历史文化名城保护列为城市总体规划重要章节。

吴良镛是中国著名的建筑学家、城乡规划学家和教育家,2011年度“国家最高科学技术奖”得主,是扬州中学校友。2005年的夏天,因为思念母校,吴良镛还特地来到扬州中学看一看。

孟兆祯是著名风景园林学家、风景园林教育家,与扬州有着深厚情谊。他对扬州十分熟悉,连城墙上垒叠的石头有几层,古建筑的廊亭有几道弯,他都了如指掌。他根据《扬州画舫录》,为万花园设计“石壁流淙”,仪征园博园中的“琼华仙玑”园冶园,也是孟老的大作。孟兆祯还在扬州设立了工作室,是2018扬州年度新闻人物。

在郑俊谦珍藏的这份《出席中小历史文化名城规划与建设学术讨论人员名单》中,同济大学参加会议的人数较多,除了陈从周,还有时任系副主任的董鉴泓副教授,朱保良、阮仪三当时还是讲师。作为现代中国园林之父,陈从周与扬州渊源颇深。早在上世纪五十年代,扬州市政府与同济大学达成了多项城市规划的合作项目,陈从周受聘为扬州市园林顾问,先后下扬州数十次,指导修复了包括何园在内的诸多园林,多次组织同济大学学生对扬州古建筑、园林进行测绘,著有《扬州园林》一书。

扬州对这次会议非常重视,时任扬州市政府副市长蒋兆信,扬州市城市规划办主任朱懋伟,文管办副主任晏炳森,环保局张伟荣,规划办工程师高德山、邬先明、周一心等参加会议,另有朱积良、王孝智等10名工作人员。

共议名城保护 会议通过《扬州建议书》

1982年,国务院公布首批24个国家历史文化名城,这些城市按城市规模划分,其中有12个属中小城镇。如何编制好中小历史文化名城保护规划是城市规划的一项重要工作。到会代表畅谈了公布首批历史文化名城以来,各地在保护名城方面出现的好形势,同时也对当前中小历史文化名城规划与建设中存在的实际问题表示高度关切,中小历史文化名城规划与建设迫切需要专家指导和理论支撑。资料显示,与会专家和工程技术人员就当时名城保护中的一系列学术问题展开了广泛而又热烈讨论。会议间隙,专家学者还考察了瘦西湖、何园、个园。

为了进一步保护、建设好中小历史文化名城,代表们提出了不少有益的建议,一致通过了《扬州建议书》——《关于中小历史文化名城保护规划与建设的几点建议》。《扬州建议书》建议,首先要坚决贯彻全国人大和各级政府关于保护历史文化名城的通知及其他有关政策、法令、决定。同时,应当加强中小历史文化名城规划的研究设计工作,支持中小名城搞好保护规划和建设。要妥善地处理城乡建设与名城保护的关系,特别应当帮助解决用于名城保护与建设的资金来源,且管理体制要与名城的保护和建设相适应。鉴于公布第一批名城后,对抢救与保护历史文化遗产所起的积极作用,建议抓紧对历史文化古城的调查,条件成熟的可以作为第二批历史文化名城及时上报。各省、自治区、直辖市也可参照名城划分原则,本着从严的原则,审批公布几个省级历史文化古城(镇),适当扩大保护面,并为今后进一步开展名城保护工作摸索经验。

扬州40多年来的名城保护,留下了一段段难忘的回忆,走过的每一步都令人惊喜。1983年在扬州召开的中小历史文化名城保护规划与建设学术讨论会,仅是其中的一朵浪花,但也折射出扬州在名城保护方面迈出的坚实脚印。40多年来,扬州在名城保护规划体系编制、大遗址发掘与展示、保护机构创新、保护法规立法、各类文保建筑修缮利用、历史街区人居改善和传统街巷微更新等方面,走在了全国前列,探索出了众多原创性、全局性、可复制、可分享的名城保护实践。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。