王 伟 中央财经大学城市管理系

中国都市圈规划建设面临的“四座大山”议题包含着一种应然和使然的关系。我们规划人都懂得一个道理,那就是“凡事预则立不预则废”,所以个人认为当前都市圈规划成为热点有一个很重要的价值——前瞻性地搭建了一个将视野从个体城市拓展至城市区域的思考平台与创新平台。从国家发改委2014年推动新城镇化规划、2017年推动城市群规划、2019年推动都市圈规划,这个序列展现出了层层递进的思想脉络。这个脉络呼应着中国城市发展的趋势,即打破过去割裂式、个体式、孤立式的单体城市发展模式,转向更加强调协同式、和谐式的区域发展模式。

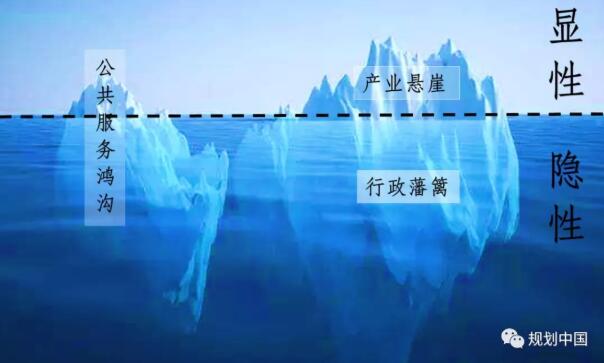

在北京师范大学都市圈研究中心和华夏幸福产业研究院组织的国际都市圈经验与中国都市圈发展论坛上,主持人刘学敏教授向我提出一个问题:制约都市圈发展的主要短板有哪些?结合个人一直以来对城市和区域治理的工作和思考,认为目前有三大现实挑战——产业悬崖、公共服务鸿沟和行政藩篱。这些问题就像是冰山一样,我们常常只能看到表面的因素,如产业悬崖;但其实还有隐形的因素,如行政藩篱;甚至还有隐性显性都具备的因素,如公共服务上的鸿沟:三大挑战对都市圈规划的推进构成巨大制约。

都市圈建设的三座大山

首先是产业悬崖问题。产业悬崖是对都市圈中心城市与外围边缘城市间产业发展巨大差异和联系脱节现象的描述。由于经济活动高度集中于中心城市,中心城市一家独大,与外围城市、边缘城市在产业发展上相互脱节,空间联系薄弱,导致产业发展落差太大,形成“产业悬崖”。

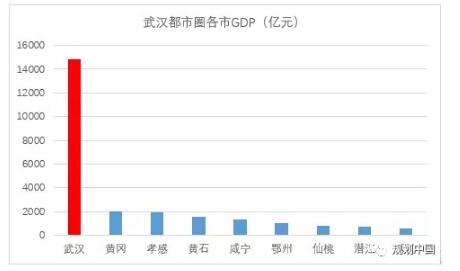

以京津冀为例,三地产业结构差异巨大,到2018初,北京的第三产业比重已经达到了80%,第一产业仅占0.5%,天津也进入了“三二一”时代,但是河北第一产业比重仍然高居10%,第三产业比重仍然没有达到50%,产业结构上出现断层式差异,出现“环京津贫困带”的灯下黑。再看武汉都市圈 ,中心城市武汉2018年GDP(14847.29亿元)几乎是其他七个市GDP总和(10050.21亿元)的1.5倍,如此之大的发展差距会使产业要素越来越集中于武汉这样的中心城市,将增加未来都市圈产业悬崖落差进一步加重的风险。

表1 2018年武汉都市圈各市GDP(亿元)

其次是公共服务鸿沟问题。公共服务鸿沟是都市圈中不同城市公共服务供给水平和标准上存在巨大差异,同时彼此之间难以共享。一方面,大多数都市圈中心城市的公共服务水平都要远远高于外围和边缘城市,另一方面,中心城市作为既得利益者并没有共享红利的动力,这两方面构成了都市圈公共服务鸿沟的两大挑战。

根据艾力彼医院管理研究中心发布的《2018中国医院竞争力·顶级医院100强》统计,顶级医院 100强中,北京有16家,天津有3家上榜,但整个河北省却只有2家医院,医疗服务水平的差距可见一斑,而异地就医不仅要面临着“看病难”问题,还要面临“看病贵”的问题。这一情况不仅存在于医疗卫生公共服务,在初中高等教育,社会保险,养老服务等方面河北都远远滞后于北京、天津两个中心城市。

第三个是行政藩篱问题,就是都市圈治理的“碎片化”问题。欧美尤其欧洲有一个非常重要的逻辑叫做联邦制或者城邦制,大大小小邦国都很有城邦意识(李忠,2018)。而我国经历2000多年的中央集权行政体制形成了“郡县国家”为核心特征的国家治理体系,“郡县国家”具有四大支柱:中央集权为核心导向、文官制度为中层支撑、乡土自治为基层设计、行政区划为技术保障(曹锦清,2016)。这对我国现代行政体制产生了深远的影响。联邦制和中央制是完全不同的,中央制政权下,基层政权的权利来自上级向下的逐级分配;而联邦制政权下,总统的权力来自于各级基层政府向上的逐层让渡(李忠,2018)。所以我们看到我国央地关系和地地关系上呈现出了“条块分割”的特点,存在行政上下级关系的城市政府身份不平等、不对等,同级政府之间互不从属,也互不相让,不能用城市管理体制去替代实现区域治理,却又因为城市缺乏独立的“市格”,给城市间实现一种平等的协商互动治理关系带来巨大挑战。这就是我们今天开展都市圈工作在府际关系上面临的如何从行政性关系向协商性关系转变的最关键议题。

长三角是我国最早建立区域政府联席会议性质机构的地区,以应对跨区域的治理难题,比如环境污染、跨省水资源分配、经济联动发展问题等,但是收效并不是特别的显著,这其中既有各地方政府的利益考虑,也有上级政府和下级政府的利益矛盾。由此可见,破除行政藩篱,还有很长的路要走。

中国人有句古话“和而不同,方为大同”。中心城市与边缘城市的差距是客观存在的,我们不可能消除,但是在都市圈时代我们又不得不面临这样的问题,这就要求决策者、规划者和广大的学者用全新的思路促进都市圈从孤立的个体城市自利发展模式向协同式、共赢式的区域命运共同体发展模式转变。规划本质是一门关于时间和空间的科学,正确的地点+正确的时间+正确的决策对都市圈规划的成功至关重要。为此,个人从决策角度提出三个重要的判断,建议进一步加强面向都市圈政策制定与规划决策的理论创新。

第一个是尺度层面的决策。时至今日,我们需要意识到一个重要问题,我国的城镇化与以往相比正在发生什么样新的变化?个人认为,我国的城镇化正在从以流动解构为主要特征的城镇化步入以连接重构为主要特征的城镇化阶段,而这种连接性表现为微观、中观和宏观三个尺度。宏观尺度表现为都市圈中城市与城市之间的协调和联系;中观尺度表现为对城市内部功能区之间联系诸如职住平衡等的关注;微观尺度表现为对社区生活圈的关注,和谐人与人之间的联系。以上三个尺度都关系到我们当前的城镇化的可持续性发展,如何在决策中分配三个尺度的权重,选择优先发展哪个尺度,关系到决策者对分配各种资源的关键判断。

第二个是地域层面的决策。经济地理学中杜能环理论或者阿隆索地租模型等许多经典理论,都是在从个体城市的角度去看问题。不同的是,当进入区域城镇化阶段,多个中心会对区域空间价值产生共振效应,经典的理论多是静态均衡模型,无法解释和指导当前日益复杂的区域动态系统。难道在都市圈的大背景之下,城市与城市交接的地方只能有工业用地这一种选择吗?再比如,以往规划通常要求工业布局要布在主导风向的下风向,但从这个城市来看是在下风向,有可能是下个城市的上风向,这在都市圈模式下就是个很棘手的问题。所以,今天我们面对的区域性问题到了需要突破的时候。

为此,个人最近尝试建立一个新的模型,叫做都市圈的空间价值模型,区域性动态协同的空间价值曲线是模型的一个重要的研究方面,只有立足区域视野,重新发现和定义空间价值,通过价值再发现,推动价值创造和价值分配,将对都市圈建设具有重要现实意义。

第三个是时间层面的决策。推动都市圈建设带来了关于发展的热度、浓度和密度问题。我们知道只有达到一定的临界值,就像水到达了沸点一样,城市的某种活力才会被更大的激发,城市的发展才会进入一种良性的自发轨道。从历史经验来看,任何一个创新活动的出现是需要有一个最低密度阈值的,如果达不到这个最低密度阈值就无法产生创新行为或者创意转化。这就带来在开始建设都市圈之前我们需要谨慎考虑这些问题,一个区域的经济活动、创新活动等是不是已经来到了一个可以实现效益溢出、创新溢出的时间点?建设都市圈的政策会不会稀释正在形成的创新资源要素密度?这是我们要去判断的,如果对门槛阈值或者时间点判断不准,会导致我们在推出一些都市圈规划或者政策后可能出现得不偿失的情况。

理论是时代的先导,创新是进步的动力。个人认为,最重要的第四座大山就是如何实现中国都市圈理论的推陈出新,适应国情的新特征、发展的新变化。比如过去经典的增长极理论,阿隆索模型都是静态的模型,而现在到了要创建动态网络协同的区域模型去拓展当代的规划理论的时候。前文介绍的三个层面决策像驱动理论创新的三个相互依赖的齿轮,实现三者之间的相互配合,实现理论创新系统的产出,实现对高层决策的有力支持。

理论创新的三个层面

困,则求破,善做才能善成。面对中国都市圈规划建设面前的“四座大山”,若能征服这四座大山,中国都市圈建设就有可能迎来质的飞跃,都市圈的政策和研究也会产生巨大的变化,但想征服这四座大山,需要智慧、需要魄力、需要恒心。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。