不同于西方学者对城市意象“五要素”的感知,中国古代城市环境的塑造还多了一份对于“山水”的关照。“山水形胜”是古代城市选址的普遍追求,也是中国城市规划设计中经常使用的本土概念,对这一概念进行深入研究对于传承和发展人与自然和谐的中国式人居环境具有重要意义

从古至今,形胜”这一概念的使用普遍而频繁,但从有关“形胜”的文献记载和当代研究来看,判断其优劣的度量标准却非常模糊和宽泛。目前,对于形胜概念的阐述和当代研究可使人感受到中国传统文化之山水意象,但由于缺少较为深入的分析和界定,其具体的评价标准仍较笼统,这对于此本土概念的当代应用和发展显然不利。

不同于完全基于文献和舆图的传统概念再阐释,结合虚拟建模的空间分析与调查可以为山水形胜认知带来更理性的分析途径。本研究以成都平原都江堰灌区16座城市为对象,结合数字化建模与景感调查,对比“非形胜”“形胜”及“形胜之最”城市的山水格局差异,揭示古人评判形胜的视觉逻辑,推动本土概念的当代传承应用。

1 地方志中都江堰灌区城市山水形势评价的差异

都江堰灌区位于成都平原核心地带,涉及16座城市,这些城市共享成都平原优良的自然环境和都江堰灌区发达的水系,但其地方志中的形势描述却有差异,总体而言,在都江堰灌区诸城市中仅有温江、眉山与青神3城在描述中提及了“形胜”,其他城市都仅称“形势”。这三座称为“形胜”的城市,其形胜的程度仍有不同,温江为“形胜之概”、眉山为“古称形胜”、青神则称为“形胜之最”。探究“形胜之最”有什么样的特征,可成为理解形胜评价标准的重要切口。

2 结合视觉感知的山水格局特征分析

依据《荀子》中对“形胜”的定义,在区域防御格局、自然资源相近的条件下,城市间形胜的差异会更多和环境的视觉品质关联。本研究利用GIS平台开展成都平原地区的山岳环境建模,以16座城市所在地为基点分析城市周边山岳的视觉感知特征。这种感知特征分析一方面涉及视线可达范围山岳空间格局的客观量度,另一方面则涉及观察者对不同山岳景观的情绪和心理反应。研究通过对不同城市的山岳视域特征和景感特征的比较进一步定量化总结“形胜之最”的特点,以此完善对形胜概念的理解。

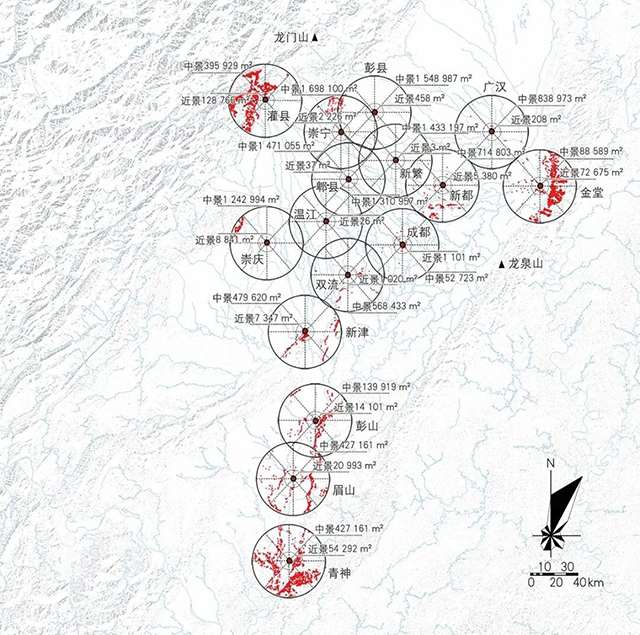

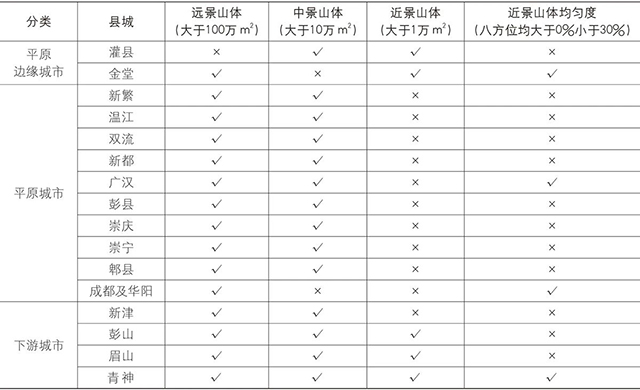

山岳格局的视域分析主要涉及可感山体的距离—面积和方位特征。研究在GIS中对12.5 m精度的四川盆地DEM数据进行地形建模,以16座城市中心点作为城市所在基点,在人视高度设置10 km—近景、50 km—中景、200 km—远景 3个不同半径的圆作为视域分析范围,统计分析不同距离范围的山体可视面积;可感山体分布的方位方面,研究统计了10 km—近景区域8个方位可感山体的面积占比(图1),并将8个方位可感山岳占比均大于0且小于30%的城市定义为山岳均匀环绕的城市-山岳格局,通过此可感山体均匀度的测定对比16座城市周边近景山岳方位特征。分析可见,青神是唯一一个近景、中景、远景均可见较多山体,且近景山体在8个方位分布较为均匀的城市,这也可以视作“形胜之最”的基本特征(表1)。

▲ 图1 | 都江堰灌区16城周边10~50 km范围山岳视域分析

注:红色为可视范围。

▲ 表1 | 都江堰灌区16城可感山岳特征

注:√表示满足山体面积和均匀度相应条件,×表示不满足山体面积和均匀度相应条件。

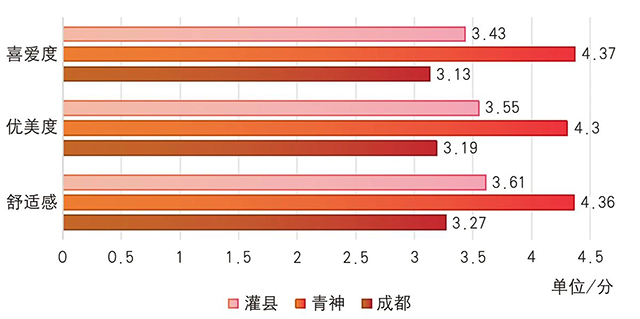

山岳格局的景感分析主要涉及不同类型城市山岳图像感知的调查分析。都江堰灌区16座城市依山岳关系可分为三类(图2):典型平原城市(如成都、新都、双流)、灌区下游城市(如彭山、眉山、青神)、平原边缘城市(如灌县、金堂)。研究选取成都、青神、灌县三地代表三类城市,利用12.5m地形DEM数据和高精度卫星图像,在ArcScene中建模并渲染形成三地山岳实景图(图3),通过《山岳视觉评价问卷》调查不同山岳层次格局的景感特征。结果显示,青神在山岳景感的分类评价中具有更强的丰富感、开阔感、神秘感,且压迫感最弱;在综合评价中,优美度、舒适感、喜爱度均获最高分,这表明“形胜之最”的青神山岳格局能提供更优的景感体验,而这种体验与其多层次山岳特征密切相关(图4)。

▲ 图2 | 都江堰灌区3种类城市-山岳断面特征(青神断面与青神县舆图)

▲ 图3 | 都江堰灌区3类典型城市的实景建模(青神)

▲ 图4 | 山岳景感特征综合评价

3 多维比较中再论城市“形胜之最”

研究利用定量分析和多维比较发掘的“形胜之最”的山水视域与景感特征,有助于完备理解古人的形胜标准,但同时也必须认识到,在古代有机论、生命观普遍存在的认识框架下, 定量化的空间分析和景感分析也必定是山水生命感知的一种进一步说明,必须从生命表达的目的论、意义论、价值论的角度阐释这些定量结果。结合本研究的定量结果,笔者对“形胜之最”标准有如下进一步的认识:

(1)“形胜之最”要求城市周边10 km范围内的山岳环绕感。古人认为“宅以形势为身体”,城乡人居选址的山水环境是形势的集中体现,“山环水抱”则是富有生命感的人居场所的基本要求,而这种“山环”在什么尺度被人明确感知才更能体现“形胜之最”却尚未说明。本研究中的核心城市成都作为中国历史上的都城,50 km外可感高大山体环抱,西部雪山风景也常被传颂,但城市周边半径10 km范围内却仅有少量平原小丘,并没有明显可感山体。尽管成都城市营建本身特别注重武担山等近景平原小丘在城市形势中的作用,且在城市东南低洼之处建望江楼、回澜塔等建筑进行“补形”,但其形势却并没有称“形胜之最”;相对而言,青神处于下游山前小平原,城市周边10 km范围有相对高度100 m左右的山体围绕,明显增强了山岳的环绕感。通过这两座城市的对比,可以认识到“形胜之最”对于天然山水格局选址的严苛要求,城市周边近景10 km范围内的自然山岳环绕可以成为“形胜之最”的基本条件之一。

(2)“形胜之最”需要由近及远脉络延伸的山岳层次感。古人理解的山水,特别重视“生气”,认为山水“无不有生气贯乎其间”“合之则统相联属,分之又各自成形”,切忌“山无气脉”,生气的表达则需要山水脉络的延续。古人言“山者以近看取其质,以远看取其势”“势与形顺者吉”,生气的体现也需要形与势的结合,需要能够感受到远景之势和近景之形以及其间的有机联系,而跨越数十至上百公里由近及远可感的山岳层次感则是体验生气的重要保障。研究涉及的16座城市在10 km或50 km或200 km范围均能感知山岳所在,但可完整感知3个山岳层次的仅有灌区下游的3城,其中就包括作为“形胜之最”的青神。青神在城市周边10 km范围山岳环绕的基础上还能清晰的感知由近及远的多层次的山岳格局,说明这也是“形胜之最”关键要求之一。

(3)“形胜之最”的山岳格局感知具有更优的景感体验。形胜之地常被称为“奥区”,古人言“地理之奥,皆秉山川之秀气,龙穴砂水之真全”,古人追求城市山水环境,最终的目的还是人的健康发展,而环境本身的优美感受是这一目的的基本支撑,正如古人所说:“自古来,出圣出贤尽在朝阳俊秀之处,清雅之地”“地之美者,则神灵安,子孙昌盛”。利用山水孕育生命、化育人文是人居环境创造的基本目的,以山水形胜构建健康环境,人居其间,通过体验山水,知心灵之善,以山水为基础形成人文-山水交融的生命场所。本研究通过成都、灌县、青神3座城市的山岳景感调查说明,作为“形胜之最”的山岳景感本身在优美的环境体验方面就具有明显的优势,形胜的评判和人们的审美体验、心理体验的关联颇为密切和直接。从“形胜之最”的青神来看,城市周边10 km范围内的山体环绕和由近及远的山岳多层次感知的结合可以显著提升人们对环境优美度的直接感受,从而带来更优的景感体验。

4 结论

古代城市人居环境的营造重视通过在自然中境界的设定来传达人与自然和谐的观念,城市的山水形胜追求则是这种境界创造的重要途径。笔者将历史文献和定量化分析手段相结合对成都平原都江堰灌区的16座城市山水感知开展研究,通过多维比较,重点分析了“形胜之最”青神的城市山水格局特征和景感特征,并基于此深化了对形胜评价的理解。研究认为,在区域自然资源条件和军事防御条件相近的情况下,山水视觉感知对于城市山水形胜优劣的评判起着关键作用,兼有城市近景10 km范围的山岳环绕感和绵延数十至上百公里的山岳层次感的山水格局对于定义“形胜之最”颇为必要,而且这种山岳格局本身就具有相对突出的景感,是优美之地的集中体现。本文借助定量化分析手段增强人们对于古代城市山水形胜评价的理解,重在对于山水形胜感知差异的分析,其成因与机理则留待后续研究——期待本土规划概念和理论的深化研究可以更好地启发人与自然和谐共生的中国式人居环境传承和发展。

作者 |

袁 琳,清华大学建筑学院副教授,中国城市规划学会风景环境规划设计专业委员会委员,本文通信作者。

姚雨昕,清华大学建筑学院硕士研究生。

许宁婧,北京华清安地建筑设计有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司工程师。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。