大量研究把中国(大陆)城市网络格局归纳为“京津冀-长三角-珠三角-成渝”的“钻石结构”,但另一部分基于企业IPO数据、资本流动数据的研究却强调了“首都中心辐射”特征。那么,“钻石结构”和“首都中心辐射”的特征差别是全样本和特定行业之间的本质区别,还是中国城市网络在不同视角下呈现出的“硬币的两面”?从这一问题出发,笔者开始了对中国城市网络的格局审视和制度阐释。

1 城市网络实证定量方法:评述和反思

1.1 关联计次:以频度表征强度

关联计次方法是建构网络的一种简单、朴素且直观的定量方法,其核心内容是将城市之间的关联值赋值为所观测到的联系次数,如企业内部的总部—分支关联个数、航班或火车班次数量等。

这种计次方法只能对单个关联联系进行有无关联的逻辑判断,在数据匮乏的早期阶段推动了城市网络的理论传播,但这种“以频度指代强度”只是数据匮乏阶段的无奈之举,仍可能导致实证结果偏差。

1.2 引力模型:难以契合“中心流”理论基础

引力模型方法借鉴自牛顿万有引力公式,但这种引力模型仍是利用城市规模等属性数据模拟关系数据,存在鲜明的中心地理论烙印,并不能契合中心流理论的要义。

1.3 服务价值乘积:不精确的关联强度估算

服务价值乘积方法源自于GaWC对高端生产性服务业(APS)企业的研究,是连锁网络模型(interlocking network model)的核心内容。这一乘法公式也隐含了对企业内部关联强度的基本假定:重要办公机构之间存在较大的关联概率,关联度也更强。

但是,该方法的实质仍是根据APS企业属性数据“推断”城际关系,是“以概论代指强度”,并导致“假性链接”和网络结果扁平化。

1.4 对现有方法的反思

随着关系数据的日渐丰富,一些学者已经开始着手探讨现有的定量方法所产生的不精确性(impreciseness)是否会削弱城市网络的结构效度(construct validity)。结合对中国跨城关联的研究基础,笔者认为,“以计次频度或服务价值乘积估算关联强度”的定量方法实际上弱化了不同企业关联之间的巨大差别,可能会造成对中国城市网络的理解偏差。以企业数据为例,国有企业数量占比较小但资产规模巨大,其作为经济地理格局塑造者中的“关键少数”作用可能会被严重弱化。

2 中国城市网络的空间格局审视

对比传统方法(如关联计次法)和真实流量加权方法所建构的城市网络,是验证传统方法可能导致的认知偏差、全面审视中国城市网络格局的关键。在中国,公开上市企业定期发布的、经会计师事务所审计的跨城投资数据,为城市网络研究提供了真实可靠且可计量的关系数据。

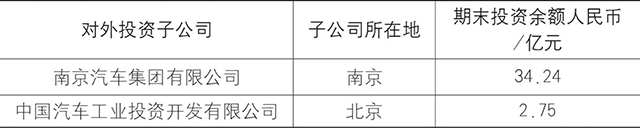

如表1所示,根据上汽集团(A股代码600104)2020年年报披露信息,可以整理出“上海→南京”和“上海→北京”的两条真实的城际关联,且其资本流量分别为34.24亿元和2.75亿元人民币。在流量加权方法下,任意两个城市a和b之间的关联值为城市间实际投资金额的总和,为网络的建构提供了一个直接且有效的方案。

▲ 表1 | 上汽集团在2020年末对部分子公司的投资概况

资料来源:根据上汽集团2020年年报整理。

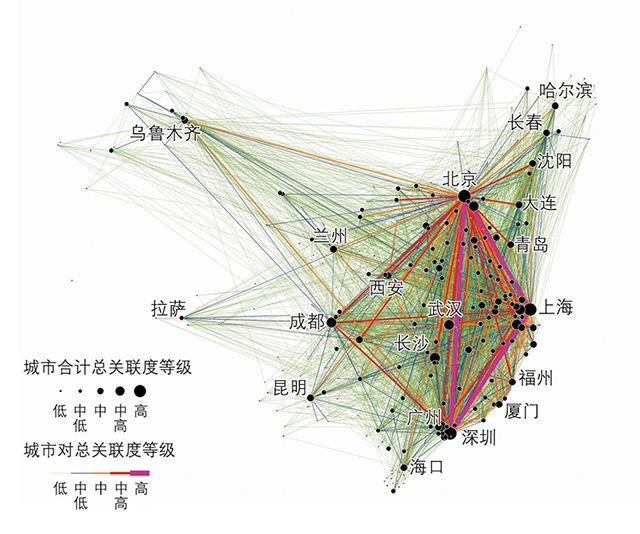

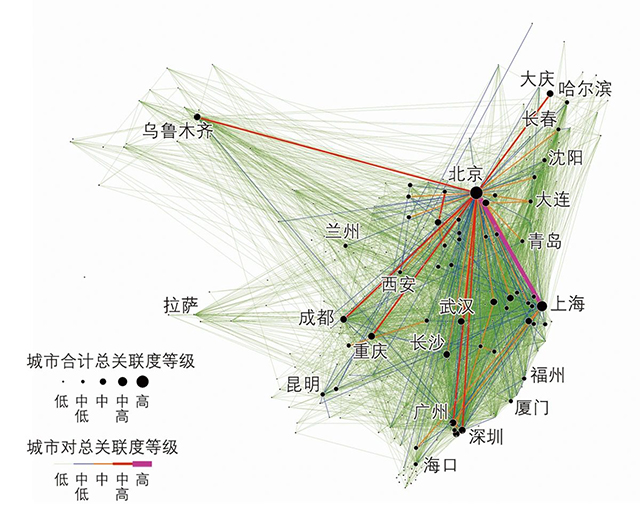

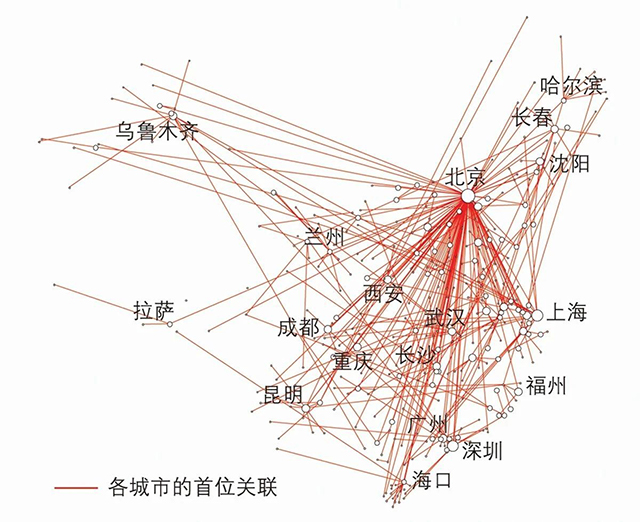

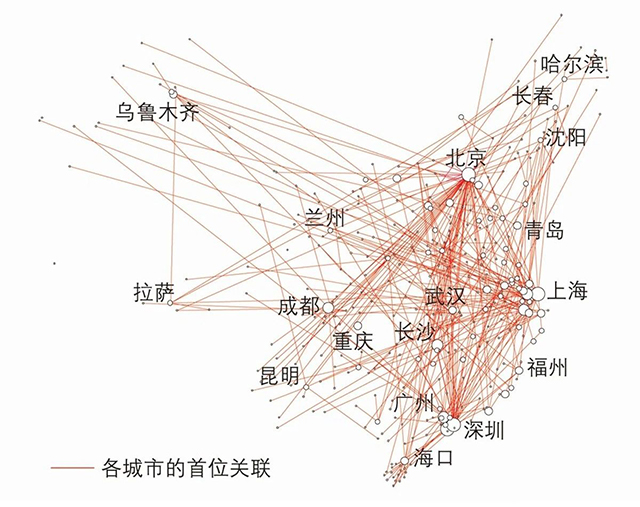

基于2020年A股上市企业的跨城关系数据,分别采用关联计次和流量加权方法建构中国城市网络。如图1和图2所示,关联计次和流量加权方法下的中国城市网络表现出差异化的空间格局:关联计次方法下,“钻石结构”仍是最突出空间格局特征;在流量加权方法下,关联度较高的城市对(city-dyads)几乎都是北京和其他主要城市之间的关联,展现出“首都中心辐射”的空间格局。

▲ 图1 | 关联计次法构建的中国城市网络示意

▲ 图2 | 流量加权法构建的中国城市网络示意

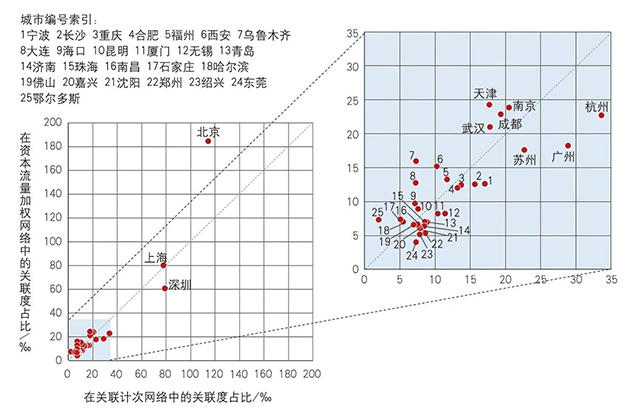

对比主要城市在两种方法建构城市网络的合计总关联度占比(图3),发现不同城市表现出差异化的网络地位特征。关联计次网络中,北京相比于上海和深圳的领先地位并不显著;在资本流量加权网络中,北京却显著高于上海和深圳。此外,大部分中西部地区省会城市(如武汉、成都、乌鲁木齐、西安等)、资源型城市(如鄂尔多斯)及部分国企集聚的东部省会或直辖市城市(如南京、天津)在资本流量加权网络中具有更高的关联度,而东部沿海地区的经济发达城市(如杭州、广州、苏州、宁波、无锡、绍兴、东莞等)则在关联计次网络中具有更重要的网络地位。由此推断,传统定量方法下的城市网络研究可能在一定程度上低估了北京以及中西部地区省会城市、资源型城市的网络地位。

▲ 图3 | 主要城市在两种方法建构的城市网络中关联度占比矩阵

3 政府—市场关系视角的制度阐释

政府—市场关系是解读中国特色社会主义制度语境的经典视角,对比国资和非国资企业在跨城经济关联中的不同角色,可以提供对中国城市网络的制度语境阐释。根据实际控制人属性,将2020年4154家A股上市企业分为1225家国资企业和2929家非国资企业,使用资金流量加权法建构出国资子网络和非国资子网络。

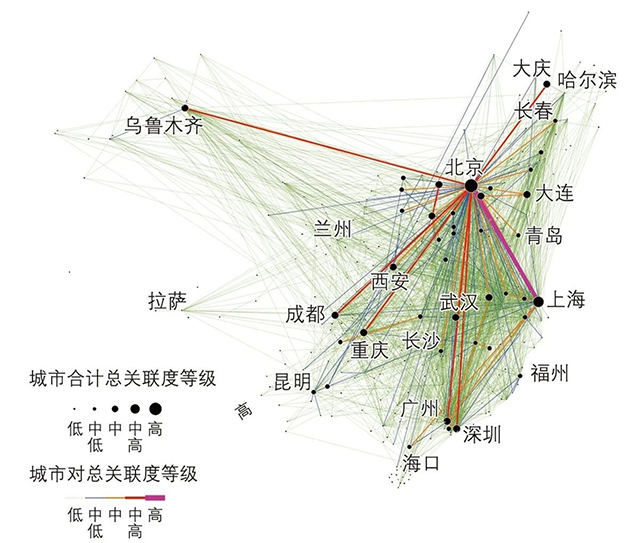

对比两个子网络中各城市的首位城际关联(图4),可以观察到国资子网络和非国资子网络的“首都中心辐射”和“钻石结构”空间格局属性:在国资子网络中,北京是绝大部分城市的第一关联城市,其他城市均不能与北京相提并论;在非国资子网络中,北京和上海等长三角城市、深圳和广州等珠三角城市具有相近的首位关联特征,中国城市网络表现为多中心发育格局。

▲ 图4 | 国资和非国资子网络中各城市的首位城际关联格局示意(上:国资子网络,下:非国资子网络)

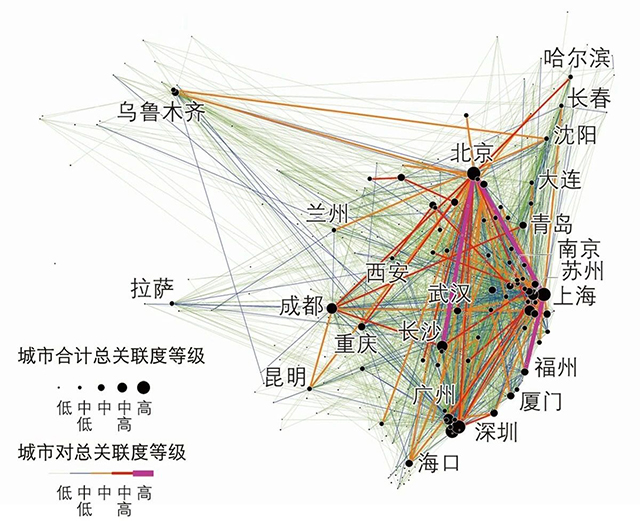

进一步观察两个子网络(图5)。一方面,国资子网络中的高关联城市多为行政地位突出的直辖市、省会城市和计划单列市,空间分布相对均衡,战略资源城市的网络地位甚至高于其所在省份的省会城市(如大庆高于哈尔滨);非国资子网络中,高关联城市在长三角、珠三角地区密集分布,表现出明显的东西部差距,部分经济发达城市也实现了对省会的超越(如苏州高于南京)。另一方面,国资子网络表现出极化特征,只有北京和上海、深圳、广州、南京等少部分城市表现出高关联度或较高关联度;非国资子网络中,城市之间的关联度相对接近,高关联、较高关联主要分布在东部和中部地区,西部地区的较高关联明显集聚在成都、重庆等少部分核心城市。

▲ 图5 | 国资和非国资子网络的城际关联格局示意(上:国资子网络,下:非国资子网络)

上述分析表明,中国城市网络的空间格局特征源自于中国特色社会主义市场经济的政府—市场关系:国资和非国资企业在国民经济运行和区域格局塑造中各有侧重点,促成了差异化的经济地理格局,使得中国城市网络表现出多重的空间格局模式。

也要特别指出,本研究所使用的政府—市场关系分析框架虽然有助于深入理解中国城市网络的制度语境,但现实世界并不存在黑白分明的政府与市场边界。在中国,政府和其各类附属机构已深度参与经济运行的各个环节,市场化竞争也是政府组织效率的重要原则,政府和市场之间的复杂交织和资源互动是全面诠释中国城市网络的关键。

4 结语

中国特色社会主义和中国式现代化道路既有全球规律的普遍性,也更具备本土实践的特色性。本文对中国城市网络的空间格局展开实证审视,并验证了中国经济地理格局背后蕴含的、基于政府—市场关系的制度语境。一方面,中国城市网络的“钻石结构”特征契合了区域经济发育的多中心、扁平化趋势,展现了全球普遍规律;另一方面,“首都中心辐射”意味着国家首都(国家政治经济事务的决策中心和大量央企总部所在地)对全国经济运行的集中管理能力,表现出中国国家治理的本土特色。

可以预见,随着政府—市场关系的深度调整和持续作用,城市网络视角下的中国经济地理格局也将在二者的交织和互动中发育出新特征,这也将成为制定城镇体系宏观调控政策和检视新发展格局构建成效的重要参考。

作者|

张 泽,同济大学建筑与城市规划学院、自然资源部国土空间智能规划技术重点实验室,助理教授,注册城乡规划师。

唐子来,同济大学建筑与城市规划学院、自然资源部国土空间智能规划技术重点实验室,教授,上海市政府参事,本文通信作者。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。