一、基本概况

2022年以来沈阳市率先在全省启动房地产停缓建项目处置工作,多措并举,将盘活处置停缓建项目作为扩大有效投资、提升城市形象、化解社会风险、优化营商环境的重要举措,并取得阶段性成效。

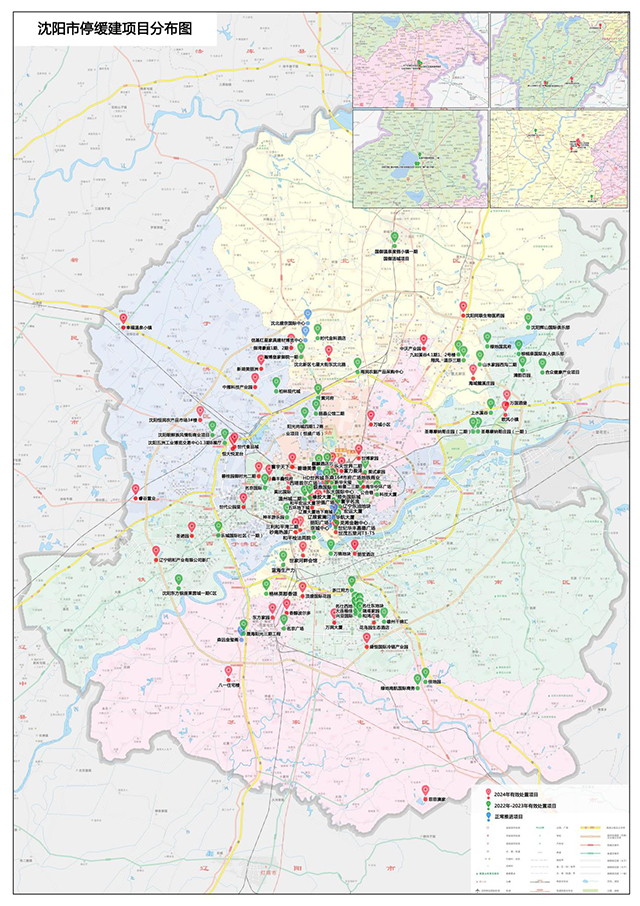

针对全市96个停缓建项目,突出问题导向,深剖问题根源,实施“一楼一案”“一地一策”盘活方案,揉以“府院联动、多元联合、央地合作”等办法机制,截至目前已有效处置90个,总体处置化解率93.75%。

据初步分析,2023年单体项目盘活周期比2022年单体项目盘活周期少用时三个月左右。2022年,停缓建项目处置任务目标94个,有效处置37个,有效处置率40%;2024年,停缓建项目处置任务目标46个(含上年结转及回头看项目),全年拟有效处置42个,完成90%任务目标。

沈阳市辖区停缓建项目分布图

二、工作举措

停缓建项目属于多年形成的历史疑难问题,面对诸多难点堵点,盘活处置没有现成的范例可循,沈阳市在停缓建项目处置中,不断探索创新,形成了一套“沈阳模式”。

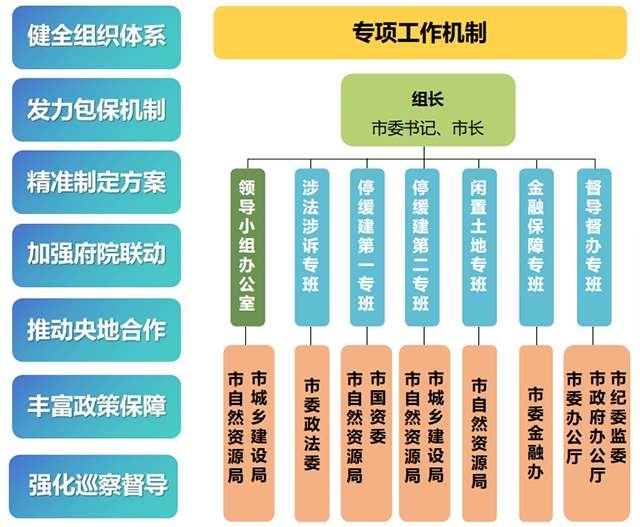

(一)探索形成“省市区联动、府院联动、央地合作”盘活处置机制

书记市长亲自挂帅房地产停缓建项目处置工作领导小组,领衔示范具体项目。形成坚持省级指导、市级统筹、以区为主、部门协同、府院联动的强劲处置合力。具体工作实行专班专干,建立健全联席会议、周调度等机制,一办(领导小组办公室)六专班(盘活第一专班、盘活第二专班、涉法涉诉专班、闲置土地专班、金融保障专班、督导督办专班)保证问题及时处理,阻碍及时清除。市、区县(市)两级领导干部实行一个项目、一名领导、一个专班、一套方案、一抓到底的包保责任制。辅以严格督查考核,进展不明显要督促,问题不化解要问责,思路不清楚要约谈。

沈阳停缓建项目工作领导小组成员组织机构图

(二)府院联动,行政手段与法律渠道互补

建立完善府院联动常态化、长效化机制。一方面,充分挖掘各单位在费用保障、不动产处置、税收优惠等方面“政策空间”,坚持能办尽办、能快尽快原则,全力统筹解决“僵尸企业”甄别、证照补办、破产财产处置、职工安置等问题,用行政手段“看得见的手”助推处置工作提速提效。另一方面,充分发挥司法能动性,从案件受理、裁定重整,到复工续建,充分发挥破产重整制度对企业的保护作用,细化破产审判府院联动机制保障措施,用法律手段激活唤醒有再生希望的市场主体,切实维护购房人、债权人合法权益,提速诉讼进程,加快财产处置,营造了良好法治营商环境。

(三)央地合作,多主体对接助力项目盘活

沈阳市坚持市场导向,向市场要伙伴、要资金、要方法。持续加强与央企、国企、优质民企等市场主体对接合作,发挥国资平台作用,助力项目盘活。皇姑区乐天世界、沈河区宝能环球中心T1塔楼等项目分别对接央企,加快项目处置的节奏。同时,与省有关部门建立协作机制,全力争取支持,将沈阳乐天世界等10个项目推荐给省央地合作项目协调推进专班办公室,积极吸引包括华润、中交、中建三局等央企国企参与项目盘活。

(四)出台有利于解决处置瓶颈的制度文件

针对项目处置过程中遇到的土地、规划、施工、验收等审批手续问题,沈阳市在落实省房地产停缓建项目处置措施清单的基础上,分别出台了《沈阳市房地产停缓建项目处置工作意见》《沈阳市房地产停缓建项目处置工作补充意见》《沈阳市房地产停缓建项目处置工作指导意见》等三个政策性文件,提出20余条工作意见,解决了处置手段不足、针对性不强、路径不够细化具体的瓶颈问题。

(五)盘活项目有效支撑城市功能和品质提升--采取过渡方式补足城市公共服务短板

按过渡性方案对沈河区新华天玺三期、裕景三期项目进行处置,通过拆除围挡,改造为停车场、景观绿地等路径,补足城市公共服务配套短板,实现有效处置。

(六)积极推动复工复产,支持经济发展

针对乐天等重点项目,结合“接盘”企业诉求创新审批模式,采取宗地分割、重新起算土地使用年限等方式,为项目盘活提供有力条件。针对橡胶大厦等城市重要景观节点项目,按照城市更新流程,召开专家联席会议,对项目外立面及外部结构改造,采取行业专家和相关部门“联合”备案方式,快速启动项目建设。

(七)妥善处理违法违建和历史遗留问题

推动浑南区绿地国宾府项目地块范围内原有30栋低层建筑等未批先建的违法建筑,依法全部进行了拆除。推动卧龙湖酒店等债权复杂,债权人众多的项目,通过组织属地党委政府组织协调有关单位和债权人进行协商,推选出债权人代表,全权处理资产转让事宜,降低沟通成本,提高处置效率。

三、工作成效

在省委、省政府的大力支持下,和省发展改革委、省高级人民法院、省税务局、省住建厅、省自然资源厅、省公安厅等有关部门的指导帮助下,在市人大常委会、市政协的参与推动下,沈阳市在停缓建工作方面取得了显著成效。

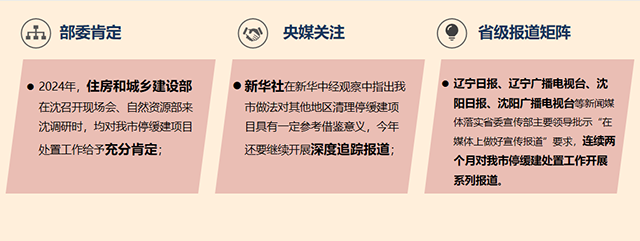

沈阳市停缓建项目盘活工作经验、做法、成效得到省委、省政府主要负责同志批示“可在全省推广”、“值得全省各地学习借鉴”, 得到省住建厅、省自然资源厅通报表扬,住建部、自然资源部给予充分肯定。

沈阳市停缓建盘活工作成效

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。