导读

在存量更新背景下,城中村更新改造强调微更新和包容性治理,但仍存在资源配置低效、自主治理机制不完善、弱势群体社会隔离现象严重等问题。本文引入共享城市理念,对共享城市起源及发展进行梳理,明确共享城市理念及内涵,进而探索共享城市理念下城中村更新改造模式。共享理念下的城中村更新改造,强调智慧城市技术的支撑作用,其空间上具备灵活组合、功能复合、数字化运营等特征,社会治理方面探索“政府-开发商-村民/村集体-市民/社会组织-共享平台”智慧治理模式,城市文化方面推动地域文化创造性转化和创新性发展。以成都伏龙小区为例,从共享空间规划设计、“整租统筹+建设运营+双向反馈”协同治理、“共建共享共治”社区文化3个层面,提出城中村更新改造模式,以期为当前城市更新提供思路。

作 者| 张若辰,徐煜辉 重庆大学建筑城规学院

关键词:共享城市;城中村;更新模式;成都伏龙小区

引 言

城中村是城市建成区或发展用地范围内处于城乡转型中的农民社区[1],一方面为城市低收入阶层提供了低成本生活区,是农民融入城市的过渡带[2];另一方面存在空间建设无序、粗放经济低效、社会治安混乱等问题[1],其更新改造从“大拆大建”到微更新改造,经历了从“管理”到“治理”的演变历程,但仍存在治理主体异质性认知不足、综合整治盈利机制不够完善、村集体自主更新能力不强等问题[3]。与此同时,共享城市理念正逐步进入规划学科视野,其所倡导的城市共建共享、资源可持续消费与生产等模式,被认为是突破现有城市发展模式局限的重要方向[4]。本文以“共享城市”理念为切入点,探索共享发展理念下城中村更新改造的内涵和策略,对于村中村治理主体精细化研究、吸引市场资本参与更新、实现城中村共同缔造等具有重要意义。

1 共享城市相关理论及内涵

1.1共享城市起源与发展

共享资源、商品、服务、经验和知识是广泛植根于人性的基本实践之一[5]。进入Web2.0时代后,受到经济增速放缓的影响[6],互联网掀起了共享经济的浪潮,以使用权临时让渡的合作方式[7],整合闲置资源,实现城市可持续发展。共享也是社会的基本属性,强调社会公民公平享受社会资源的权利[8]。共享城市是建构在共享经济和共享社会基础上的一种“高阶”城市发展形态,是社会物质充足、人们诚信联合、技术发达匹配的城市状态,致力于打造共建、共享、共管、共治的城市发展新模式[9]。

管理学是最早介入共享城市研究的学科,强调从社会治理的层面推进共享城市建设。随着丹麦、日本等发达国家在共享居住领域的尝试,共享交通、共享居住、共享办公等实践项目兴起,共享城市空间成为共享城市建设重要的渠道。美国旧金山以企业为主导,当地政府充当辅助管理角色,成功孕育了AirBnB和Uber等共享经济活动[10];2012年韩国政府发起并主导提出“首尔共享城市”计划,旨在复兴城市共享文化以解决社会和经济问题,包括交通、食物、居住、工作与技能等实践活动,首次建立了体系化的共享城市建设方案[4]。荷兰阿姆斯特丹侧重共享城市治理,以参与式治理、城市活动合作生产等方式自下而上推动共享城市建设[11]。

1.2共享城市内涵及特征

共享城市旨在实现城市社区的复兴、促进公民赋权、减少城市中的不平等、创建可持续的城市、通过城市的新经济安排促进社会创新五大目标,这些目标是所有利益相关者合作的结果,强调公民共同参与共同创造[8]。共享主体包括政府、企业和民间组织、公众等,政府是共享城市的引导者,提供政策、法律、财政、基础设施等方面的支撑;企业和民间组织是共享服务的运营者,负责调配公共资源以供给盈利和非营利性的共享服务等;公众是共享资源的需求者和供给者,密切参与共享城市建设的每个环节,使社会生活、经济组织、空间利用等服务于公众利益[7]。共享内容包括有形物体(如空间、物品、能源、食物等)和无形物品(如经验、想法和知识等),后者是共享空间营造的关键所在,也是共享城市营造的最终目的。

综上所述,共享城市建设以智慧城市建设作为技术支撑[12],通过政策制定、空间设计和活动策划三种手段,将城市中的实物、空间、服务和技术产生更深层次的资源连接与共享使用[13]。本文将共享城市的特征总结为:

(1)空间上

采取紧凑集约布局、动态灵活使用的设计方法;

(2)社会治理上

构建多元主体参与、数字智慧赋能的治理体系;

(3)社会文化上

追求开放包容、公平正义的社会环境。

2 共享城市理念下的城中村更新改造

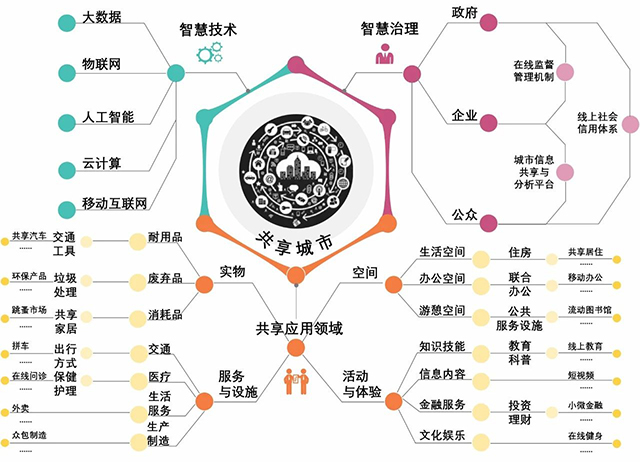

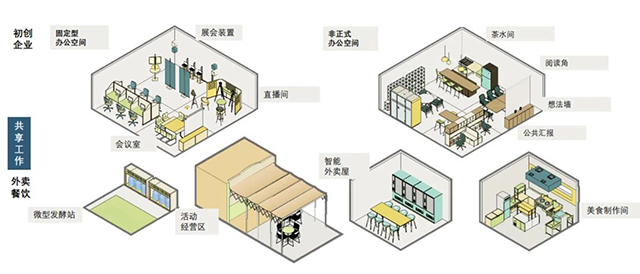

城中村具有制度二元性、产权复杂性、功能多样性和利益主体多元性等特征[3],物质环境具备共享城市的空间基础,各项社会活动已经表现出共享文化的特征。共享城市理念下的城中村更新改造以互联网数字技术为支撑,构建多元主体下的智慧治理模式,其共享应用领域涵盖了实物、空间、服务与设施、活动与体验等(图1)。

图1 共享城市理念下城中村模式图

共享城市理念下,城中村具有灵活组合、功能复合、数字化运营的空间特征。城中村人员密度大且构成复杂,空间塑造必须满足各项活动高流动、高临时、高分享的特征,在空间形态上表现出灵活的使用界限、足够的功能混合度和多层级的空间利用。“空间+数字化”着力推进空间数据化、空间资产化、运营数字化,积极构建一系列城市场景,有效推动城市空间融合,实现城市空间精细化管控。

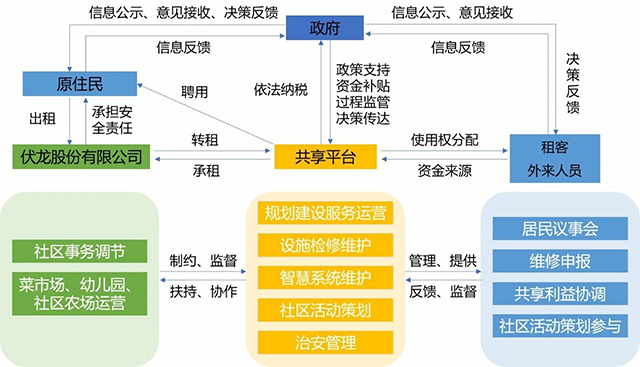

共享城市理念下,城中村积极探索“政府-开发商-村民/村集体-市民/社会组织-共享平台”智慧治理模式。公众既是空间与服务的使用者,也是服务与资源的供给者,强调公众在城市资源再分配中的参与,治理体系从资源与服务的单一分配体系转型为多元协同体系,实现“政府-开发商-村民/村集体-市民/社会组织-共享平台”等治理主体多元平等。

共享城市理念下,城中村积极推动地域文化创造性转化和创新性发展。在多中心治理模式下,公众是城中村文化再生的坚实基础,通过社会实践重塑公众文化主体性,引导公众共享意识和自主管理自信加强,推动自下而上的公众参与制度,为城中村文化再生创设良好基础。

3 成都伏龙小区共享更新模式解析

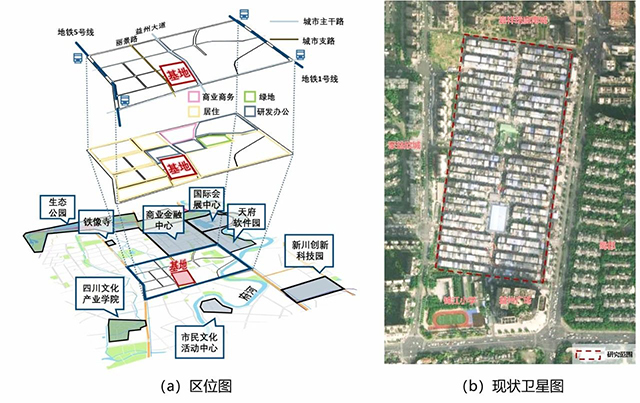

伏龙小区是过去伏龙村拆迁后村民的安置房屋,始建于1999年,占地面积约280亩,地处成都市高新区和天府新区的交界处,毗邻商务中心和科技园(图2),交通便利、生活配套完善,以低廉的租金吸引了众多“蓉漂族”,内部原住民、外卖小哥、环卫工人、商家等人群混杂;片区以多层建筑为主,底层商铺主要经营外卖餐饮行业,此外还分布有菜市场、幼儿园等,具有高临时、高流动、高分享的特点。

图2 伏龙小区区位图

3.1 伏龙小区现状问题总结

3.1.1 空间品质不佳

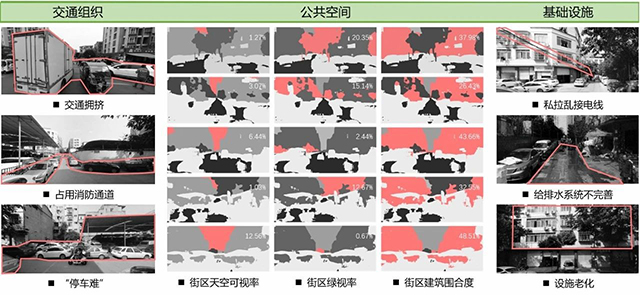

主要表现为交通组织混乱、公共空间匮乏、基础设施老化等问题(图3)。交通组织方面,伏龙小区内部道路宽度在6m-10m、无停车场,汽车和非机动车停放占用消防通道,行人和车辆共用街道空间,交通拥挤和“停车难”问题时有发生。公共空间方面,伏龙小区的建筑呈行列式分布,楼间距仅有10m,天空可视率低、建筑围合度高、绿视率低,内部仅有菜市场和社区中心两处公共空间,活动空间严重不足,犯罪事件频发。基础设施方面,存在给排水系统不完善、私拉乱接电线、电气设施老化、消防设施布局不合理等问题。

图3 伏龙小区空间品质分析图

3.1.2 社会秩序混乱

主要表现为相关利益者诉求冲突和治安混乱等问题。城中村本质上是各种利益相关者不同利益相互关系的连结[15],伏龙小区目前存在村集体和村民为核心利益相关者、租客和外来人群为边缘利益相关者的层次结构,伏龙小区的空间资源、土地政策、资金等都往核心利益相关者倾斜,违章建筑出租、房屋维修拖欠、内部电器损害等现象层出不穷,核心利益相关者为追求自身利益最大化不断侵犯边缘利益相关者权益。伏龙小区人口集聚度大、流动率高[16],抢劫、盗窃、暴力冲突等犯罪事件频发,社会治安问题严重。

3.1.3 社会隔离严重

主要表现为伏龙小区使用人群之间、小区与外界环境之间社会隔离严重。从人群的角度来看,伏龙小区的使用人群可分为原住民、租客、外部人群(消费者、外卖员、流动商贩等)三大类型,租客租用原住民的房屋,消费者和流动摊贩进行商品买卖,外卖员到小区取外卖和休息,由于受到生活方式、意识形态、主观感受和社会认同等影响,尽管共享同一空间,但无论是租客与原住民之间、原住民与外部人群之间,除了契约关系、买卖关系外,相互之间都缺少沟通交流,呈现出相互排斥、相互隔离的状态。从内外环境来看,伏龙小区地处城南中心区位,一街之隔就是高档住宅,形成了高档社区、城中村的不同等级的居住空间格局,居住分异和隔离表现明显,刺激社会阶层固化、贫富差距拉大等社会问题[17]。

3.2 共享城市理念下伏龙小区更新策略

3.2.1 工作、居住、生活维度下的共享空间

(1)共享空间模块激活

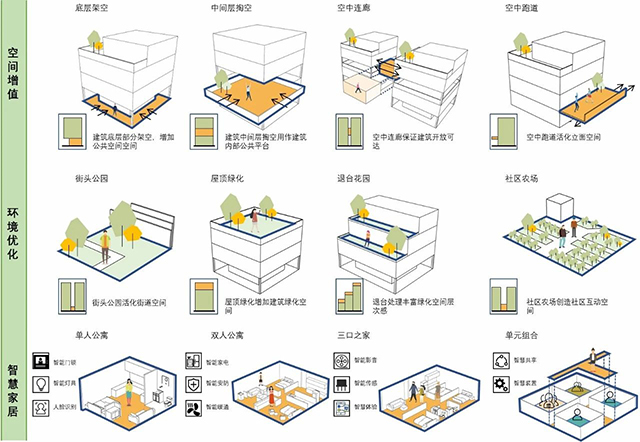

提出空间增值、环境优化、智慧家居三个空间品质提升策略(图4),以4.5m×4.5m作为共享空间模数,按照工作共享、居住共享、生活共享三个维度激活共享空间,水平布局和组合各模块化空间,构建“私密-半私密-共享”的空间层次,形成紧凑的空间布局。

图4 空间品质提升策略图

共享工作空间模块激活,伏龙小区的工作空间主要分为本土创客空间和外卖餐饮空间两种类型(图5)。针对本土创客高移动性、高社交性的办公需求,以低成本、高灵活度的小微共享办公空间为初创企业提供孵化场所,固定型办公空间提供舒适便利的办公场所,内设展会装置、直播间、会议室等配套设施,非正式办公空间有助于营造商业社交社群,内设茶水间、阅读角、想法墙等配套设施。针对外卖餐饮行业烹饪、经营、外卖取用等功能需求,构建美食制作间和智能外卖屋的室内空间模块、活动经营区和微型发酵站的室外空间模块,将原有空间功能进行拆解、组合和共享,有效规范外卖餐饮行业的经营空间,减少对交通空间的干扰。

图5 共享工作空间模块图

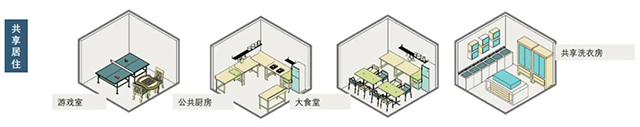

共享居住空间模块激活,按照房租低、设施齐全、交往性强、户型灵活的居住需求,保留伏龙村村集体的所有权,共享平台统一收购改造,改造为具有“私密-半私密-共享”空间层次的居住空间,租客享有空间使用权。卧室属于私密空间,按照家庭结构分为单人公寓、双人公寓、多口之家;公共空间人人共享,包括游戏室、公共厨房、大食堂、洗衣房等(图6)。考虑到伏龙小区现状大多为多层建筑,共享居住采用水平布局模式,对不同功能空间进行叠加与围合,并以走廊进行过渡。居住空间内部借助智慧家居技术手段,植入智能安防、智能门锁、智能家电等装置,推动居住共享智能化和便利化。

图6 共享居住模块图

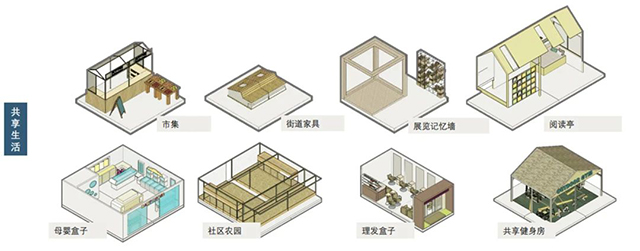

共享生活空间模块激活,主要指楼栋外的公共空间,包括街道、公园、菜市场、社区中心等,是所有人群共享活动交汇最为频繁的场所(图7)。构建市集、展览记忆墙、阅读亭、母婴盒子、社区农场、理发盒子、共享健身房等生活模块,以街道家具的模式灵活布局在小区内部,组合方式多样,易于调整,有益于建设富有活力的共享街道和共享邻里中心。

图7 共享生活模块图

(2)共享空间智慧连接

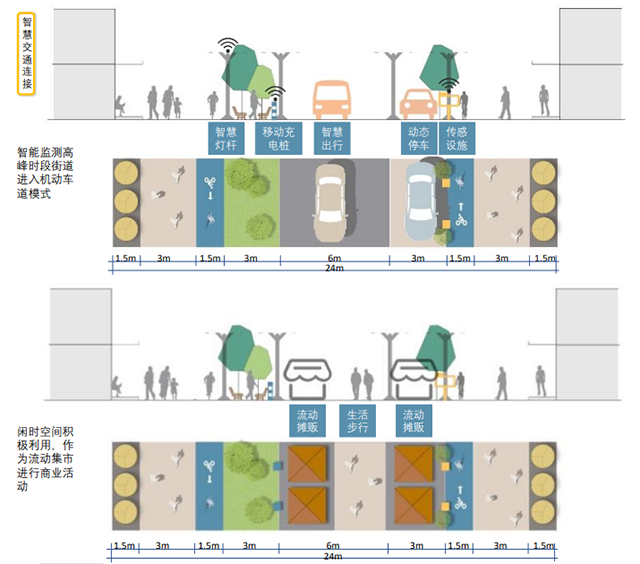

弱化街道的机动性与可达性[18],强化活动导向下街道的场所性和共享性,拓宽原有道路至10m、24m、30m三个不同等级宽度,利用街道连接各共享空间组合模块,提出智慧交通连接、多元生活走廊两大设计策略,实现从机动主导到行人主导、交通通行到生活场所、固定使用到潮汐利用的转变。

智慧交通连接(图8),植入移动充电桩、智慧灯杆、传感设施等智慧街道装置,智能监测街道状态,通过可升降路桩实现局部地面的升降(升起时作为集市空间,降落时作为机动车道),高峰时段切换为机动车模式,强化街道的通勤性,拓宽机动车通行空间;闲暇时段强化街道的休闲性,作为流动集市进行商业活动,实现街道的分时段利用,丰富街道功能。

图8 智慧交通连接示意图

多元生活走廊,各组团内部增加宽度为10m的全龄友好生活慢道,车辆禁行,以街道家具和植被的组合与叠加,创造出不同年龄段人群的活动空间,如康养步道、景观步道、趣味步道等。社区活动中心周围建筑外围打造健康活力空中跑道,跑道宽约4m,用彩色沥青铺成,为居民提供安全的室外锻炼场所,丰富空间层次感。

(3)共享片区整合

重新梳理原有空间结构,保留并改造部分原有建筑,新增廊架、公共绿地等空间,形成集休闲绿化、餐饮零售、街头广场、社会停车等各类业态复合的共享活力主脉;嵌入共享空间模块,确定“南北两侧以共享居住为主,中部以共享工作为主,东西两侧以共享生活为主”的功能分区,合理布局居住、工作、生活共享组团,推动空间资源从“浪费过度生产”向“集约高效利用”转变(图9)。

图9 共享片区整合图

3.2.2 “整租统筹+建设运营+双向反馈”协同治理机制

城市空间的共享不仅意味着使用权的开放, 还应该根植于多元主体对空间过程的介入和参与[19],基于各方主体利益诉求,以共享空间为抓手,探索“整租统筹+建设运营+双向反馈”协同治理机制(图10)。政府统筹,提供政策、资金支持;村集体出资成立伏龙股份有限公司,承租原住民土地使用权,将其每年以一定租金出租给共享平台,保留对菜市场、幼儿园、社区农场经营权;积极引入共享平台社会资本,根据使用者需求与反馈,负责伏龙小区规划建设及后期运营,具体包括设施检修维护、指挥系统维护、社区活动策划、治安管理等,聘用原住民从事清洁卫生、设施维修、门卫、绿化等工作,增加就业机会;租客和外来人员共享空间使用权,成立居民议事会,协调各方共享利益,并积极策划和参与社区各项活动。加强智慧治理平台建设,政府及时向原住民、租客、外来人员发布信息公示、意见接收并进行决策反馈,原住民、租客和外来人员也能够及时反馈小区治理情况,以便加强对共享平台的监管。

图10 伏龙小区协同治理机制图

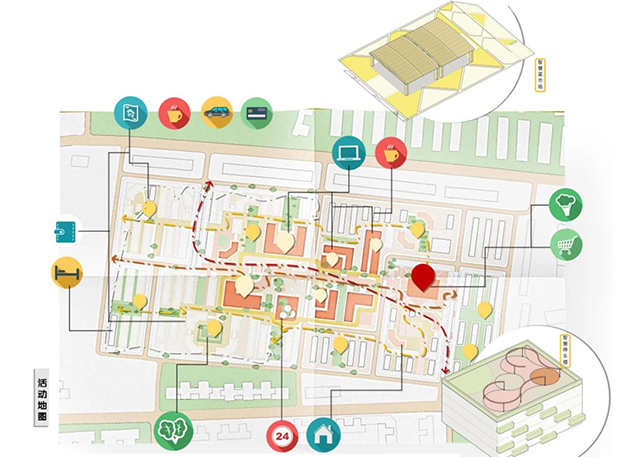

3.2.3 “共建共享共治”社区文化再生

积极策划各项社区活动,形成“以活动诱发行为,以行为消除隔离”的模式,推动伏龙小区形成社会生活共享、社会关系共享、社会资源共享的城市桃花源。共享平台和使用者共同商议,定期更新社区活动指南,社区活动涵盖工作日和周末,包括园艺、咖啡品鉴、戏曲、跳蚤市场、亲子绘本、长者照护等活动,为小区内部与内部、内部与外部人群相互沟通、社会交往提供机会,让其在活动参与过程中逐渐成为公共事物管理主体,理解“共建共治共享”的积极意义,强化利益共同体概念。以活动策划为空间更新指南,有效整合小区原有失落空间,并实现精准化供需匹配[9],推动消极空间向积极公共空间转型,形成独具特色的活动地图(图11)。此外,优化创业环境,推动形成伏龙创业孵化基地,鼓励本土创客来此投资,培育伏龙创业文化。

图11 社区活动策划示意图

4 结 语

本文以伏龙小区为案例,积极探索了共享城市理念下的城中村更新改造策略,从城市空间、社会治理、社会文化三个方面提出了更新策略。未来应深化共享城市理念内涵,一方面,充分运用互联网信息技术,推动共享城市平台建设;另一方面,充分协调共享城市多方主体利益诉求,健全城中村更新改造、运营管理机制,为城中村更新改造提供思路和参考。

参考文献

[1] 闫小培,魏立华,周锐波.快速城市化地区城乡关系协调研究——以广州市“城中村”改造为例[J].城市规划,2004,(03):30-38.

[2] 周新宏.城中村问题:形成、存续与改造的经济学分析[D].复旦大学,2007.

[3] 张理政,叶裕民.城中村更新治理40年:学术思想的演进与展望[J].城市规划,2022,46(05):103-114.

[4] 朱洪宝,孟海星.国外共享城市理论与实践研究分析及启示[J].城市发展研究,2020,27(04):90-96+103.

[5] Ryu H, Basu M, Saito O. What and how are we sharing? A systematic review of the sharing paradigm and practices[J]. Sustainability Science, 2019, 14: 515-527.

[6] PIERCY N F,CRAVENS D W,LANE N. Marketing out of the Recession: Recovery Is Coming,but Things Will Never Be the Same Again[J]. The Marketing Review,2010,10(1): 3-23.

[7] 何婧,周恺.从“追求效率”走向“承载公平”——共享城市研究进展[J].城市规划,2021,45(04):94-105.

[8] Sánchez-Vergara J I, Ginieis M, Papaoikonomou E. The emergence of the sharing city: A systematic literature review to understand the notion of the sharing city and explore future research paths[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 295: 126448.

[9] 赵四东,王兴平.共享经济驱动的共享城市规划策略[J].规划师,2018,34(05):12-17.

[10] Lee J H, Hancock M G, Hu M C. Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2014, 89: 80-99.

[11] Lawton P. Understanding urban practitioners' perspectives on social-mix policies in Amsterdam: the importance of design and social space[J]. Journal of urban design, 2013, 18(1): 98-118.

[12] Zvolska L, Lehner M, Palgan Y V, et al. Urban sharing in smart cities: the cases of Berlin and London[M]//Smart and Sustainable Cities?. Routledge, 2020: 72-89.

[13] 黎子铭,王世福.共享城市发展理念下的空间转型及规划前瞻[J].城市发展研究,2021,28(09):26-32+41.

[14] Shareable. Sharing cities: activating the urban commons[M]. Shareable, 2017.

[15] 贾生华,郑文娟,田传浩.城中村改造中利益相关者治理的理论与对策[J].城市规划,2011,35(05):62-68.

[16] 李业锦,朱红.北京社会治安公共安全空间结构及其影响机制——以城市110警情为例[J].地理研究,2013,32(05):870-880.

[17] 陆影.社会空间视域下的“城中村”隔离问题[J].学术研究,2015,(12):49-55+159-160.

[18] Karndacharuk A ,J.Wilson D ,Dunn R , et al.城市环境中共享(街道街道)空间概念演变综述[J].城市交通,2015,13(03):76-94..

[19] 陈立群,张雪原.共享经济与共享住房——从居住空间看城市空间的转变[J].规划师,2018,34(05):24-29.

*本文为2024中国城市规划年会论文。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。