历史文化遗产高水平保护利用与人居环境高品质塑造紧密相关。在城乡历史文化遗产活化利用的谋划到实施全过程中,要特别重视适宜性基础设施与配套公共服务设施所起的支撑保障作用,这对于仍然具有承担服务人民与城乡生活职能的历史文化街区而言,尤为重要。

4月16日,住房城乡建设部部长倪虹在《求是》杂志上发表署名文章《扎实做好新时代城乡历史文化保护传承工作》,强调“坚持人民至上的价值取向”和“坚持守正创新的工作方法”。结合近几年住房城乡建设部引领各地在历史文化街区保护利用中对于补足基础设施与公共服务设施短板等方面的积极探索,可以对上述文章相关内容有更深入的理解。

补足公共服务设施短板方面,基于历史文化街区人口构成和分布特点,针对性补足公共服务设施并满足风貌要求,对于小型公共服务设施优先使用公房或既有建筑进行改造利用。比如,江苏省扬州市仁丰里历史文化街区鼓励街巷两侧既有建筑改造植入传统商住混合功能,开设便利店、小吃店、公共食堂、24小时城市书房等传统社区小型商业和服务设施。

仁丰里24小时城市书房 来源:中国建筑工业出版社

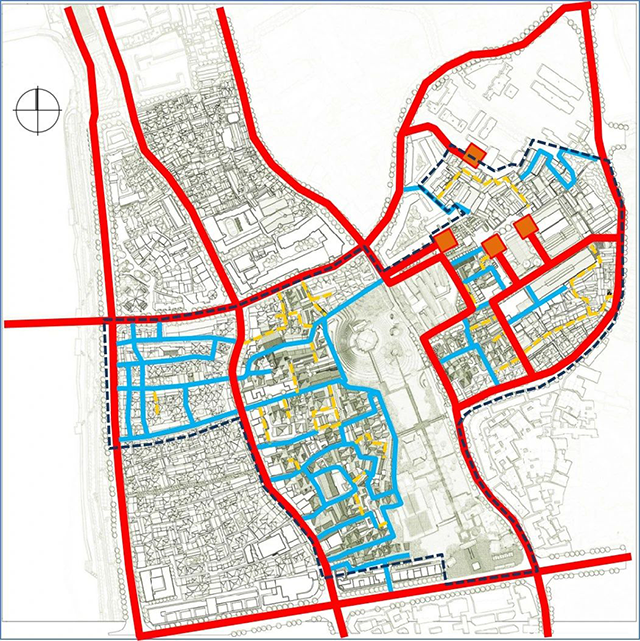

消防综合解决方案方面,鼓励因地制宜结合传统消防措施与现代消防技术。江西省景德镇市为陶阳里历史文化街区编制了《消防设计指引》,结合实际与科学研究提出创新举措,如将马头墙与喷淋隔离相结合的防火隔离;消防通道布局中,以宽度为1.5米以上的里弄串联形成环状相通的消防摩托车道,宽度为1~1.5米的道路作为消防步道;结合自然边界和建设改造需求划分防火控制区,设置防火隔离带;建设微型消防站等。

景德镇陶阳里消防通道布局图 来源:北京清华同衡规划设计研究院景德镇陶阳里项目组

市政设施建设与景观风貌整治结合方面,福建省泉州市中山路历史文化街区完善雨污水分流系统,更换建筑污水出口改接入市政污水管,改善提升污水系统;优化更新增补排水沟、消防栓等管线设施,统一设施建设标准;精细化设计建筑立面外露管线,通过引入吊顶、美化装饰、仿石材料遮蔽等方式进行管线隐蔽设计,协调建筑风貌。

泉州中山路骑楼立面管线隐蔽效果 来源:中国城市规划设计研究院名城分院泉州项目组

低影响、集成化的地下管线敷设方面,福建省晋江市五店市传统街区与江苏省南京市小西湖街区在更新整治过程中采取“微型综合管廊”综合布线方式,化解街巷空间狭窄直埋无法满足规范间距要求的问题,高效利用地下空间,使后期的更替、扩容、维护工作更加便利。

南京小西湖历史风貌区微型综合管廊 来源:中国建筑工业出版社

以上是近几年历史文化街区中补强基础设施与公共服务设施短板的诸多可推广经验中部分示范案例,代表性地呈现了倪虹部长在署名文章中总结的新时代城乡历史文化保护传承工作的显著成效之一——“实施历史文化街区综合环境提升工程,补齐水、暖、电、气、热等基础设施和公共服务设施短板,消除建筑结构和消防安全隐患”,这些成效的根本动力来自实现“让居民在老城区、老街区也能享受现代生活的美好”的初衷。连接初衷与成效之间的是从顶层设计、层层管理到技术实施各环节的不拘泥于成法,是全过程的创新意识与举措。

当然,未来还有很多工作要做,比如更多新技术与设备创新;相关设施技术的适宜化下乡,改善全国各地不同气候区、不同文化区传统村落的人居环境;进一步创新基础设施的两低一化(综合成本低、风貌扰动低、环境一体化),创新历史文化街区、传统村落、传统民居等聚落遗产植入基础设施的四性合一(真实性、安全性、宜居性、经济性),实现基础设施与历史文化遗产及其环境的紧密结合。

正如倪虹部长在署名文章中所说,“统筹好保护与发展、保护与民生、保护与利用”,新时代新征程上依靠城乡历史文化遗产保护传承相关管理者、研究者与从业者的共同努力,坚持人民至上,坚持守正创新,就能实现“在保护中发展、在发展中保护”的共赢。

作者为住房城乡建设部科学技术委员会历史文化保护与传承专业委员会委员,北京清华同衡规划设计研究院有限公司党总支副书记、副院长、副总规划师

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。