文图|姚南 (成都市规划设计研究院)吴欣玥(成都市规划设计研究院)

上世纪八九十年代建造的住宅小区,曾是时代的宠儿,它们大多占据较好的区位,整齐划一的楼房彰显着那个年代特有的秩序感。随着城市的飞速发展,住房产品也不断迭代升级,回过头来看看那些经过三四十年风雨磨砺的住宅小区,早已褪去了昔日的光彩,在这里住了一辈子的老人们不禁感叹,外面的繁华世界似乎已将自己连同这个小区抛弃。

但是没有人会忘记老一辈的贡献,就像在城市更新中不会忽视那些承载光荣与梦想的老旧小区一样,要通过改造让它们跟上时代的发展步伐,重获新生。我们直面老旧小区面临的空间局促、资金紧缺、管理缺失等多重困境,提出“老旧小区街区式改造”思路,即是将空间相邻且具有共性问题或改造诉求的老旧小区及其所在的街区进行整体改造提升。街区式改造不仅关注老旧小区本身,还关注老旧小区和城市功能与空间的互动,是在更大的空间范畴内解决老旧小区现存问题,并将老旧小区改造与城市的整体更新相结合,以提升城市的宜居品质。

老旧小区街区式改造的总体思路

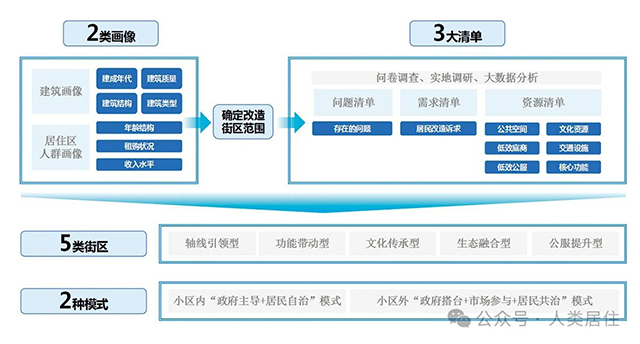

老旧小区街区式改造需要摸清家底,描绘基于建成年代、建筑质量等的建筑画像,以及反映年龄结构、租购状况等的居住人群画像“2类画像”;运用问卷调查、实地调研、大数据分析等技术,对存在问题、居民改造诉求以及可挖潜利用资源进行精准识别,总结形成老旧小区的问题、需求、资源“3大清单”。结合“2类画像、3大清单”识别老旧小区主要特征,因地制宜提出5种街区改造类型,即轴线引领型1、功能带动型2、文化传承型3、生态融合型4和公服提升型5,形成针对性的改造策略;遵循老旧小区内外改造的两套运转逻辑,小区内采用“政府主导+居民自治”模式,小区外采用“政府搭台+市场参与+居民共治”模式,并相应明确不同模式的资金来源和主体权责等内容。

▲ 总体思路

西南街社区蝶变焕新

成都市金牛区抚琴街道西南街社区紧邻一环路,常住人口3万余人,院落90个(其中老旧小区86个),建成于上世纪八九十年代,是成都第一批拆迁安置点,存在“建筑破败、道路破烂、管网破损”等典型问题,群众改造意愿十分强烈。抚琴街道为解决市民居住难、生活品质不高和生活性服务业业态低端等问题,以“一环路市井生活圈”打造为契机,推动“街区-小区”连片改造,形成了片区综合治理的“西南街”模式。

▲ 抚琴南一巷改造后

▲ 抚琴南一巷改造后

破院连片、一体改造

过去我们习惯于“就小区改小区”,并且年年改、反复改,但对于市民居住环境品质提升成效甚微。基于此,西南街创新了“破院连片、以片带点、以点示范”一体化片区更新机制,推动“街区-小区”整体、同步改造,如通过同步推进内外路面统一铺设、外墙管线序化等市政工程和雨污分流、管道锈化等管网工程,重新划定小区内车位停放线,新增停车位200余个,城市综合承载功能得到有效提升,焕然一新的老旧院落让住户们感慨万千、连声叫好。

▲ 车位停放线划定

▲ 外墙管线序化

发挥“一环路市井生活圈”高客流优势,打通地铁抚琴站出口围墙并联通社区子街巷,引入平台公司对街巷内低端业态进行腾退,植入美容、保健、咖啡等多元商业主体,带动驻区企事业单位自主提升、主动更新,形成深入社区内部的网络状功能纽带。

文化传承、生态融合

保留片区内拥有30多年历史的“遛鸟杏园”“露天茶馆”等场所,传承在地文化。据鸟园老板介绍,改造前这里还是一个“看见了就想走开”的烂棚棚,眼下杏园改造完成后,这里成了大家工作之余,休闲娱乐的首选之地。除了杏园,西南街以特色街巷为脉络,以老旧院落、市井商业、街角空间为延展,共同构建文化游览系统。如在抚琴南一巷改造中保留代表城市记忆的理发摊、修鞋铺等摊位,一个个摊位前,生活气息与烟火气息十足,仿佛在告诉人们“无论时光怎么流逝,岁月如何变迁,他们都在这里见证着西南街的繁华流转”。

▲ 街道空间传承在地文化

▲ 保留代表城市记忆的摊位

依托片区内的公园绿地、社区绿道,串联居民生活使用频率较高的设施,形成居民日常公共活动的绿色网络。如结合抚琴街、抚琴西路等街道空间改造,通过拆围透绿、街道增绿等方式,将边角地等剩余空间打造为口袋公园、微绿地,当春天来临时,街角花开仿佛在向人们讲述老旧小区环境品质提升的故事。

▲ 街角空间改造为小游园

空间挖潜、补足短板

拆除违章搭建、低效闲置空间,植入社区生活服务和便民商业服务等功能,提供部分有偿服务,优先补齐公共服务短板。如改造升级 “幸福生活馆”,打造“微电影”拍摄工作室,开展手机摄影、古装摄影教学等培训100余次;将楼栋间的坝院改造成“邻里会客厅”,让社区居民走出楼房,来到阳光照耀的树荫下喝茶、拉家常;利用闲置用房改造为“抚琴生机”等潮玩空间和特色民宿,成为年轻人打卡拍照、聚会的绝佳之地。

▲ “幸福生活馆”改造后

▲ “抚琴生机”改造后

搭建平台、共治共享

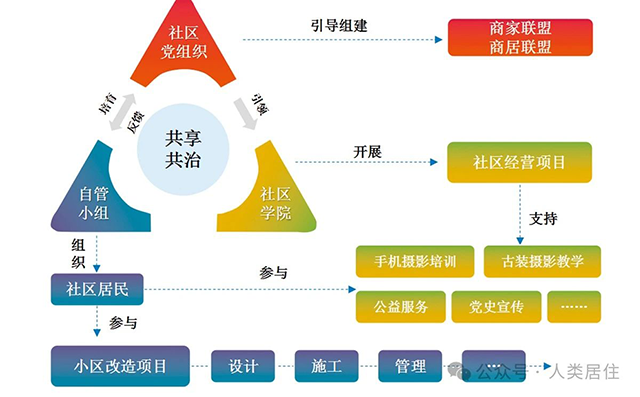

以西南街社区党组织为主体,全面梳理社区问题,搭建“自管小组-社区学院-民间协会”3个自治平台。指导改造院落成立自管小组,做到“改不改、改哪里、怎么改”,群众说了算;在党群服务中心开设社区学院,邀请社区民警、老党员、社治专家等讲历史、讲政策、讲法律;组建“商居联盟”,推动商家与社区居民共同签订街区商业公约,引导商家规范经营,解决油烟噪音、占道经营等扰民难题。

▲ 共建、共享、共治机制示意图 图︱笔者自绘

老旧小区改造好,更要维护好。西南街片区创新探索“公益+市场”运行机制,引入成都文旅集团统一运营“邻里会客厅”等公共空间,精心搭建 “邻里戏台”,播放“坝坝电影”等200余场,切实为居民提供优质文娱项目,将项目日常收益按比例反哺成立了社区基金,以市场化逻辑保障公共空间长期高效运营。

▲ “邻里会客厅”改造后

老旧小区街区式改造的思考

老旧小区改造不仅是小区内部改造,更是基于街区的内外一体化更新,需要“跳出小区,融入街区”。老旧小区改造联动周边街区可以激活周边街区的统一规划和使用,优化和重置城市的功能,并把城市功能细化和延伸到社区里来,营造复合多样的社区功能。

老旧小区改造不是独角戏,而是交响曲,需要“共同缔造”。老旧小区改造要坚持以人民为中心的发展思想和共建、共享、共治理念,以基层需求为导向,补齐功能短板,提升治理能力,夯实共建、共享、共治的基层基础。

▲ 居民积极参与社区活动

老旧小区改造不是一招鲜,而是组合拳,需要统筹政府与社会、部门与地方。区(市)县党委政府要发挥好牵头作用,市级部门要积极支持配合,市属国企主动作为、积极参与,用足、用好国家和省市支持政策,共同推动老旧院落改造工作取得新成效。

老旧小区改造不是短期运动,而是长期工作,需要长效运维。老旧小区改造将是一个长期、持续动态的过程,要适应这种形势,就要形成一套长效机制,将机构设立、政策法规、标准规范等逐渐固定化、长效化。

注释:

1 轴线引领型即以轴线打造为契机,推动沿线城市功能向街区内部渗透,强化风貌延续与空间连通性。

2 功能带动型即街区改造以城市核心功能为引擎,强化街区与城市功能的互动与复合发展,促进产城融合、职住平衡。

3 文化传承型即街区遵循“保护优先”的理念,在对各类历史文化资源应保尽保的前提下,对空间进行合理改造,植入现代功能,活化历史文化资源。

4 生态融合型即街区以蓝绿空间为核心,打造可进入、可参与的公共空间,实现生态价值转化。

5 公服提升型即重点盘活利用街区内的闲置空间资源,努力补齐公共服务设施短板。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。