1 城市更新的两个误区

城市更新有6个基本问题在学术上一直存在争议:如何判断要不要更新、哪里先更新、什么时候更新、用多少时间更新、现状应保留到什么程度、改造应达到什么程度。其中,前3个可称之为“更新起点”困境;后3个可称之为“更新终点”困境。

1.1 更新起点的认识误区

所谓“更新起点”就是产权人对要不要投入(同意)更新的决策,是产权人在某一时间点上面临诸多投入选择时,对是否选择更新的决策。

学界目前有两种观点:

(1)更新决策条件只要满足单一产权主体改造后的收益大于成本,旧城就可以持续不断地自我更新;

(2)是否更新的决策取决于该地块的经济效益与周边地块的比较劣势,比较劣势越大,产权人越倾向于启动更新。

但在现实中,产权人会面临各种选择,更新只是选项之一,产权人决策是通过对各种投入选项的收益率比较而得出的。如产权人既可以选择对建筑实体进行更新带动租金上涨来获得投入回报,也可以选择投资改进生产工艺或经营内容的方式来获得投入回报。

显而易见的是,做出更新决策的前提应是更新收益不能低于同等投入情况下从事其他选项时所能获得的收益,而非更新本身的收益大于更新成本。否则,即使当更新收益高于更新成本,产权人的实际收益与机会收益相比也是净亏损的。此时,纵使现状与周边地块的比较劣势再大,产权人也不会启动更新。

1.2 更新终点的认识误区

所谓“更新终点”是指更新主体在更新过程中的任一时间点上,对是否继续更新的决策。由于不存在只要更新就能遏制地区衰败的因果必然,很多低水平更新充其量只是对地区衰败的延缓,甚至与活力地区相比,这些地区即便在更新后仍然存在相对衰败的态势,因此更新并不一定能实现地区复兴,如何实现具有一定“门槛强度”(更新程度)的高质量更新,应该作为更新研究的重要内容。

学界对更新终点的研究观点分为两类:

(1)以财务平衡为衡量标准,将达到一定的容积率增长或更新后的现金流涨幅作为更新终点判断的标准;

(2)以经济效益为衡量标准,将更新后的空间达到其所在区位上的土地效能充分发挥时的空间状态和经营状态作为更新终点的评判标准。

现实中更新一旦启动,财务平衡点只是当更新成本与更新收益实现平衡时扭亏为盈的临界点,土地区位价值的发挥也仅是当地租回归到区位价值时的拐点值,从更新主体的价值立场看,均不能作为产权人是否继续投入的判断依据,如果继续增加更新投入时的边际收益呈递增态势,且在同一时间点上的其他选择没有比更新收益更好的选项时,更新行为实际上会继续进行,直至边际收益趋近于零或出现更好的收益选项时停止。

2 基于“机会成本”的更新起点选择

机会成本是指为从事某项经营活动而放弃另一经营活动的机会,或利用某种资源获得的收入而放弃的利用该资源可能获得的另一收入。另一经营活动的收益或另一收入即为正在从事的经营活动的机会成本。理性选择下的机会成本是所有可选项中因不选而收益损失最大的那个。

更新与否并不取决于建筑的物理寿命,而只与利益主体的机会成本相关,有些建筑虽然物质形态未达到报废程度,但经济寿命已经终结。更新中各利益主体决定是否更新时都面临机会成本的取舍:

(1)政府投入更新的收益是因更新可能带来的税收等现金流收益和环境品质改善的社会收益,而机会成本可能是将同等公共资源投入到发展制造业时所能带来的税收收益和增加就业的社会收益,也可能是将资源投入房地产一级市场而在短期内获得土地出让的收益;

(2)市场主体投入更新的机会成本则是该企业从事其他经营内容时所能获得的利润;

(3)产权人的机会成本是因自有资金投入更新而无法用作其他投资时的收益以及更新所要付出的时间成本。

一个显然的情况是:假如更新投入的收益率低于当时的银行利率,则理论上任何产权人或市场主体都不会选择参与更新。

因此,从个体视角看,更新起点的决定一方面取决于产权人个体的能力范围是否足够大,达到可以将更新纳入到备选项之中;另一方面取决于产权人能力范围内的所有机会成本中,更新的机会成本是否足够小,达到因投入更新所放弃的相对收益损失最低。

3 基于“边际成本”的更新终点选择

“边际成本”是指每新增一个单位的产品而带来的成本增量,边际收入就是每新增一单位产品所增加的收益,边际效益则是上述两者的比值。边际效益越高,该生产投入对个体的正向激励就越强,在边际效益不断降低直至为零的过程中,激励不断减弱。

城市更新中的边际收入是每多投入一个单位的改造资源时,能够创造的租金(现金流)上涨的收入或资产销售价格提升的收入,而资产的销售价格本质上也是对未来租金在当下的价值贴现,因此,更新的边际效益可统一看作是对租金提升的带动能力。当某项更新开始后,是否选择继续投入取决于更新的边际效益。

4 更新起点与更新终点的“精明决策”

4.1 更新起点的精明决策

精明的更新决策应兼顾产权人私利与社会公益,既要避免更新停滞导致的城市环境破败(更新起点决策),也要避免低水平更新导致的城市衰退(更新终点决策)。一项城市更新是否应该被启动,精明决策取向和判断标准应是:与周边存在较大比较劣势的空间(影响土地价值发挥的空间)能够自觉启动更新,使地区避免陷入衰败。

4.2 更新终点的精明决策

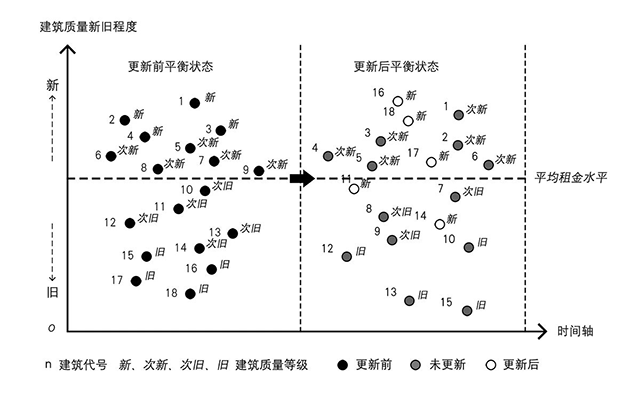

自组织的城市更新结果是围绕某一基线正态分布,基线一般是地区平均租金,即在一定时期内,更新后的空间与未更新空间总会呈现出在平均租金线两侧均衡分布的形态(图1),使城市总能维持新旧平衡、多样共存、价值稳定的状态。当城市出现衰败或城市出现资产泡沫时,平衡就会被打破。精明更新应使城市保持动态平衡的发展状态。

▲ 图1 | 更新过程中城市的新旧平衡状态

资料来源:笔者自制。

从政府的立场看,更新终点决策要避免产权人短视导致更新只进行到平均租金水平以下的决策倾向。当更新后的租金普遍低于地区平均租金时,意味着该地区整体地租水平下滑,间接导致税收降低和土地贬值,因此政府决策倾向是确保更新终点能够维持平均地租不降低;

从社会公益立场看,既要避免城市衰败这种对社会任一个体都不利局面的出现(图2右),也要避免所有更新都使租金远超平均水平导致租金飞涨的通胀泡沫。

综上,相对理想的更新状态应是:针对使用效能垫底的最破败空间(比较劣势最大),在更新后其空间效能达到平均租金线以上,并按此循环,后续次破败空间、次次破败空间逐次序列展开(图2左)。

▲ 图2 | 左:城市复兴/稳定时的更新情景,右:城市衰退时的更新情景

资料来源:笔者自制。

以此推论,更新终点的精明决策应是引导最破败空间的产权人做出高于平均租金水平的决策。一种可行的引导办法是:由政府来制定更新底线要求,对地区内存在明显比较劣势的空间要求更新后达到某一质量门槛标准(租金达到平均水平以上)。

5 结语

现实中,不同个体的机会成本和边际成本存在巨大差异,需要个案具体分析。如当决策者是政府时,社会公益(社会就业、民生福祉、文化复兴等)可能会是其机会成本的核心考量要素,经济利益可能退居次席。当决策者是自然人个体时,经济利益则可能是其机会成本的核心要素。而机会成本和边际成本正是不同更新主体的决策之锚。

(感谢在论文写作中东南大学吴晓、高源老师的讨论与建议)

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。